中心動態

全球消化系統疾病負擔:1990-2019年全球疾病負擔研究的系統分析

《胃腸病學》前沿速遞

引言

《胃腸病學》(Gastroenterology)是美國胃腸病學會(American Gastroenterology Association,AGA)的官方雜志,是國際消化病學領域的頂級學術期刊,提供了胃腸病學基礎和臨床研究的最新和權威報道。首都醫科大學附屬北京友誼醫院是國家消化系統疾病臨床醫學研究中心和消化健康全國重點實驗室依托單位,是AGA在中國唯一官方指定授權發布《胃腸病學》雜志翻譯的單位。

每月兩期,一起了解胃腸疾病學術前沿信息!

第3期

全球消化系統疾病負擔

全球消化系統疾病負擔:1990-2019年全球疾病負擔研究系統分析

目的:

本研究評估了1990-2019年全球消化系統疾病的負擔。

方法:

數據來源于全球疾病負擔研究(Global Burden of Diseases study,GBD)研究,涵蓋了204個國家和地區的18種消化系統疾病。分析了關鍵疾病負擔指標,包括發病率、患病率、死亡率和傷殘調整生命年(disability-adjusted life years, DALYs)。進一步對自然對數轉換后的年齡標準化指標進行線性回歸分析,以獲得各關鍵疾病負擔指標的年度百分比變化(annual percent change,APC)。

結果:

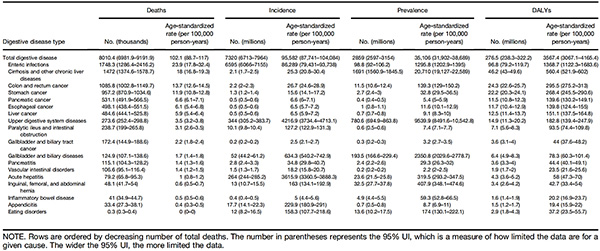

2019年全球消化系統疾病的發病人數為73.2億人(年齡標準化發病率 95582/10萬),患病人數為28.6億人(年齡標準化患病率 35106/10萬),導致800萬人死亡(年齡標準化死亡率 102/10萬)和2.77億DALYs損失。消化系統疾病占所有疾病患病率的1/3以上。

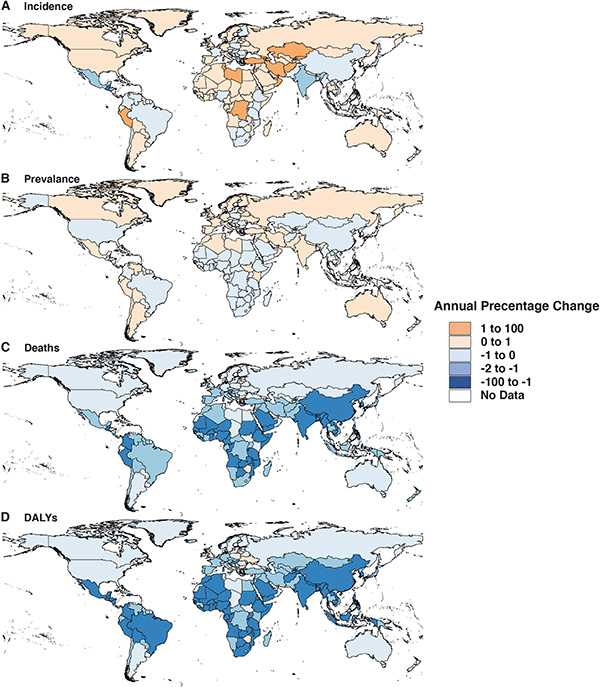

1990-2019年期間,全球消化系統疾病的年齡標準化死亡率(APC=-1.89%, P<0.001)和DALYs(APC=-2.28%, P<0.001)顯著降低,但年齡標準化發病率(APC=-0.17%, P=0.002)和患病率(APC=-0.02%, P=0.430)幾乎沒有下降。

腸道感染是造成消化系統疾病發病、死亡和DALYs損失的主要因素,而肝硬化和其他慢性肝病的患病率最高。

消化系統疾病負擔與社會人口指數(sociodemographic index, SDI)呈負相關。SDI最低和中低五分位數人群的主要死亡原因是腸道感染,而在SDI最高五分位數人群的主要死亡原因則是結直腸癌。

結論:

盡管從1990至2019年消化系統疾病導致的死亡和DALYs顯著減少,但消化系統疾病的患病率仍然較高。不同發展水平國家之間的消化系統疾病負擔存在顯著差異。

圖1. 2010-2019年,204個國家和地區消化系統疾病的年齡標準化(A)發病率、(B)患病率、(C)死亡率和(D)傷殘調整生命年(DALYs)的年度百分比變化(APC)分布

表1. 2019年全球總體消化系統疾病和18種消化系統疾病的發病率、患病率、死亡率和傷殘調整生命年(DALYs)

研究者說

本研究首次評估了全球的消化系統疾病負擔。通過利用迄今為止最大的全球描述性流行病學研究(2019年全球疾病負擔)數據庫發現,消化系統疾病的患病人數占所有疾病患病人數的1/3以上,其新發病例數約占所有疾病新發病例數的1/5。盡管年齡標準化死亡率和傷殘調整生命年近30年來有所改善,但消化系統疾病的高患病率和高發病率表明其疾病負擔仍較高。此外,不同發展水平國家和地區之間的消化系統疾病負擔差異顯著,在社會人口指數水平較低的國家和地區,消化系統疾病的負擔較高。

研究發現,消化系統疾病的高患病率主要來源于慢性肝病的高患病率。肝硬化和其他慢性肝病是消化系統疾病中患病率最高的病種,也是致死和致殘的第二大病因。

從1990年到2019年,結直腸癌的致死率和致殘率有所下降,這可能得益于結直腸癌篩查計劃的實施和對該疾病認識的提高。然而,結直腸癌仍是消化系統疾病中致死和致殘的第三大病因,尤其在發達國家和地區,結直腸癌是消化系統疾病致死的首要原因。隨著社會人口指數水平較低國家和地區的不斷發展和越來越西方化的生活方式,預計全球結直腸癌的負擔將會繼續上升。

幾乎所有消化系統疾病的致死率和傷殘調整生命年都出現了下降,但也有少數例外,其中以胰腺癌最為明顯。這凸顯了該疾病在預防、篩查、早期診斷和治療方面所面臨的巨大挑戰。

該研究強調了解決消化系統疾病在全球醫療工作中的重要性,對不同國家和地區采用針對性干預措施的必要性,以及對優化消化系統疾病篩查、預防和治療策略的迫切需求,有利于指導未來的研究、公共衛生政策和措施的制定。

延伸閱讀

譯者簡介

譯者:武珊珊

首都醫科大學附屬北京友誼醫院副研究員,副教授,青年博導。主要從事消化系統疾病的流行病學與循證醫學研究,獲選北京市高層次公共衛生人才學科帶頭人,主持國家自然科學基金、北京市自然科學基金等多項課題,擔任中國醫師協會循證醫學專業委員會青年委員,中華預防醫學會循證預防醫學專業委員會循證方法學組委員,國際考科藍中國聯盟成員單位之北京大學循證醫學中心副主任兼秘書,北京慢性病防治與健康教育研究會醫療健康大數據專業委員會副秘書長,北京生物制品研究會生物統計專業委員會秘書長,北京慢性病防治與健康教育研究會消化腫瘤專業委員會常務委員等。

審核:施海韻

醫學博士,首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化內科副主任醫師,副教授,青年博導。北京醫學會消化病學分會腸道疾病專業副召集人,北京醫學會消化病學分會青年論壇副召集人。入選北京市優秀青年人才、北京市科技新星計劃等多項人才計劃。主持國家自然科學基金、首都臨床特色應用研究等多項科研課題。在國際、國內學術期刊發表論文30余篇,多次在DDW、APDW等國際國內學術會議做匯報交流并獲青年研究者獎。主要研究方向:炎癥性腸病、結直腸腫瘤與腸道微生態。

總審核:張澍田

主任醫師、教授、博士生導師,首都醫科大學附屬北京友誼醫院院長,消化健康全國重點實驗室主任,國家消化系統疾病臨床醫學研究中心主任,國家臨床醫學協同研究創新聯盟秘書長,中國醫院協會第三、四屆副會長,中華醫學會消化內鏡學分會第七屆主任委員,中華醫學會消化病學分會第九屆副主任委員,北京醫學會消化內鏡學分會第六屆主任委員,北京醫學會消化病學分會第十屆主任委員,中國醫師協會消化醫師分會第四、五屆會長,亞太消化內鏡學會第六、七屆委員,世界華人消化醫師協會第一屆會長,中華消化內鏡雜志主編,中華消化雜志副主編,中華醫學雜志(英文版)副主編。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化中心簡介

首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化中心以食管、胃腸及肝膽胰腺疾病的內鏡介入(微微創)診斷與治療為特色,國內領先、國際知名。是消化健康全國重點實驗室、國家消化系統疾病臨床醫學研究中心、國家重點臨床專科、北京市消化疾病中心,是首都醫科大學消化健康學院掛靠單位。由消化一、二、三科、消化內鏡中心(全球20家最卓越之一)和消化實驗室組成,共有醫生88人、科研人員12人、科研輔助人員15人、護士94人。西城院區位于首都核心區(前門南、天壇西),通州院區位于北京城市副中心,順義院區位于首都機場附近的后沙峪。