友誼新聞

消化內鏡專家將直徑約11厘米的胃內巨大毛發團結石經胃鏡從胃內取出

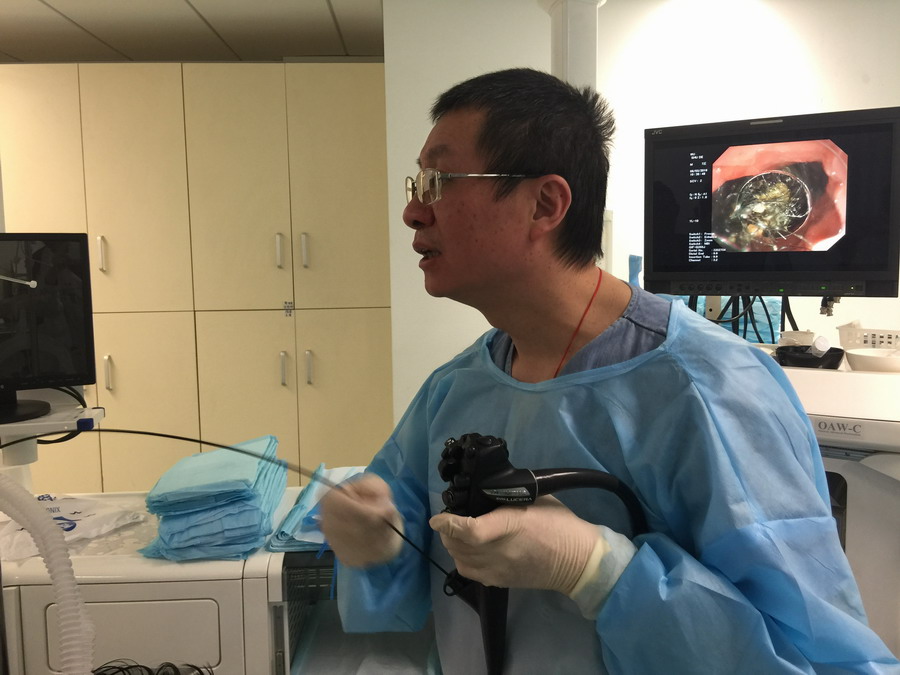

很難想象1個直徑11厘米的巨大發團結石會在一個14歲女孩的胃里! 更不敢想象這么大的似鋼絲球般的異物竟然能從胃鏡取出!然而就是在3月8日——三八婦女節到來之際,消化內科主任醫師俞力,將這個巨大的發球全部取出。在場的每一位醫護人員都情不自禁地為之歡呼!因為這一過程實在是太艱難了!

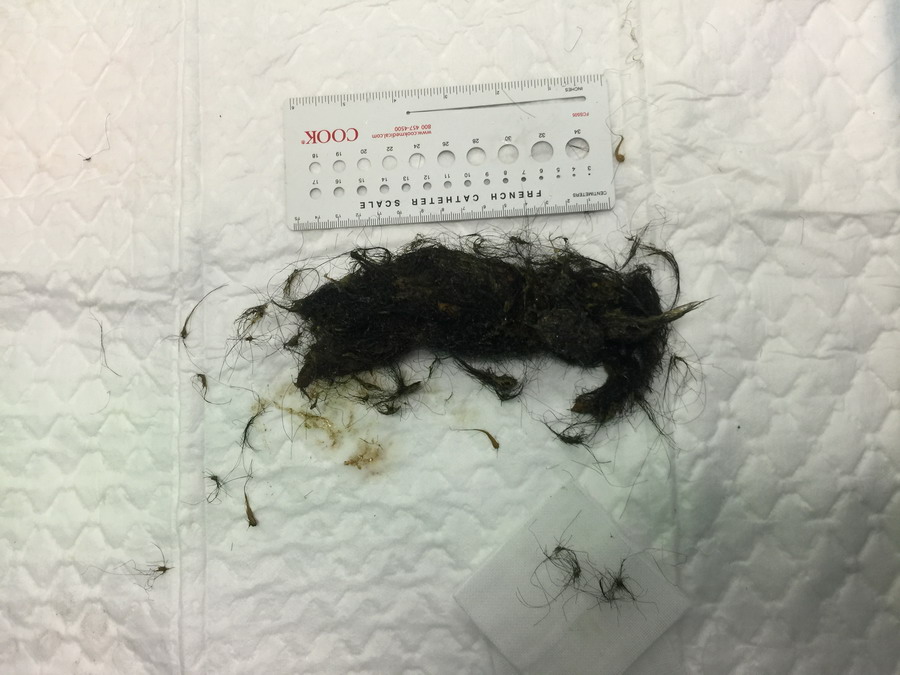

14歲的小麗(化名)因腹痛10余天,于2月6日曾在我院急診科就診,當時行CT檢查提示:胃腔內混雜密度影,考慮可能是內容物。十二指腸降部管腔增寬,水平部局部似變窄,左上腹部部分小腸管壁略增厚,肝脾略增大,盆腔積液。為進一步明確診斷,2月29日在該院消化內鏡中心內鏡室行胃鏡檢查。檢查進一步確定是由頭發絲與線頭纏繞在一起的直徑約11厘米的球形胃內異物。鏡下可見胃體至幽門有一巨大發團占據胃腔,專家嘗試用圈套器圈套異物拽至賁門處,終因異物較大,無法取出,更換異物鉗,再次夾取,仍無法取出。因發球巨大,不易經內鏡取出,建議患者外科手術治療。

孩子的家長得知病情后,苦苦哀求醫生說,孩子還小,不愿在孩子身上留下手術的烙印,希望能在內鏡下手術將異物取出。張澍田院長及冀明主任了解此事后,帶領消化科的專家們仔細研究后決定為孩子內鏡下取出異物。

3月2日中午12點,一切準備就緒。專家們緩慢將胃鏡送入胃內,首先嘗試以氬氣激光、銩激光先將發團切開,但因發團纏繞堅固,銩激光和氬氣激光的效果非常有限,很難將其切散,專家們又嘗試了套圈電凝切開及異物剪剪切,都收效甚微,最后,只好用最慢的但也是最有效的方法,用異物鉗、爪鉗分次一絲一絲地鉗取發絲,反復用圈套器圈套,平均每1-2分鐘抓取一次,就這樣一進一出,持續操作近14個小時,終于在次日凌晨2點取出了約3/5的發團。因考慮患者為全麻,操作時間過長長,內鏡反復進出,易損傷食道,造成氣道水腫、喉頭水腫甚至喉痙攣,也為避免肺不張、肺部感染等并發癥,決定暫停進一步治療,擬擇期再次取出胃內殘留的發團異物。此時,連續堅守并持續奮戰10余個小時的主任醫師俞力、操作間護士岱潔芳、麻醉科的崔凌利、分診臺王永蓮、恢復室孫琳、洗鏡員楊秋香、劉霜等,顧不上一身的疲憊,有聯系急診科、ICU的;有密切觀察病情變化的,有轉運病人將患者送至ICU監護室的;有清洗器械的;有整理胃鏡操作間的,以保證幾個小時后即將開始的新一天的工作。就這樣,大家一直忙到了后半夜3點多才去休息。一早8點,他們又開始投入到新的工作,大家沒有絲毫怨言。

小麗經過幾天的恢復和休整,身體狀況良好。3月8日上午10點,消化科主任醫師俞力再次為她在內鏡下一次次取出根根的發絲。經過80多分鐘的不懈努力,剩余的發團終于全部取出。取出的發團仍然有直徑約4cm,長度約17cm,經過術后處理及恢復觀察,小麗于中午12點安返病房。

經了解,小麗有異食癥10余年,且未予系統診治。據孩子的家長說,孩子自3歲起有不自覺的異食癖好。她時常將自己的頭發或是衣服、被子上的線頭放到嘴里然后吞到胃里。家長自認為問題不大,不過是幾根頭發或線頭什么的,早晚能和食物一起經腸道排出體外,故一直未予理睬。直到孩子2015年11月開始出現不適癥狀后,才帶孩子去了兒童醫院檢查,并得知孩子胃里有一團巨大的異物。兒童醫院的醫生當時也是建議孩子應盡快手術治療,取出胃內異物,但家長卻選擇了拒絕手術并離開醫院。

專家提醒,作為家長應多關注孩子的身心健康,多給他們以關愛,尤其應關注孩子的一些異常行為。異食癥的發生原因至今不明,可能與身體缺鋅、缺鐵或腸道寄生蟲有關,也可能是患者的一種強迫性行為。此外,異食癥好發于有孤獨癥或家中突逢劇變、失意受挫的人身上。及早找出不良的刺激因素,并予以排除,同時須做血液、微量元素、血色素及糞便的檢查,了解身體受害的狀況,才能有效控制病情。此外,異食癥的患者還須接受心理治療,并耐心糾正他們的行為、改正他們的飲食習慣。 (宣傳中心)

上一篇: 巴基斯坦軍隊醫院肝移植專家來我院參訪

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號