媒體聚焦

八樓重癥病房 生命有“五種”顏色(2020.03.16 中國青年網(wǎng))

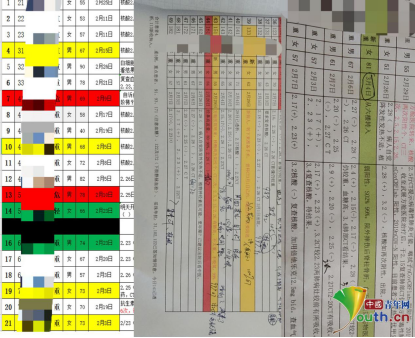

黑色、紅色、黃色、白色、綠色。

在武漢協(xié)和醫(yī)院西院區(qū)八樓病區(qū),這五種顏色是醫(yī)護人員每天最大的牽掛,因為這對應(yīng)著他們收治的新冠肺炎重癥患者的生命狀態(tài)。它們被醫(yī)護人員標注在交班記錄中,用來區(qū)分患者的病情。

黑色代表患者已經(jīng)去世;

紅色代表患者病情危重,隨時有生命危險;

黃色代表患者病情加重,暫無生命危險;

白色代表患者病情穩(wěn)定;

綠色代表患者已基本痊愈,近期可以出院。

表格中,醒目的色塊不斷地更替,如果把它做成一張動態(tài)圖,可以清晰地看到病房里,全部患者每一天的病情變化軌跡:

大部分患者在紅色的印記中掙扎過,但經(jīng)過艱難且精心的救治后,很多人挺過來了,被標上了代表希望的黃色,就像一束照進黑暗的光;有幾例病患很遺憾,他們等不到這束光,生命永遠停留在了黑色。

而眼下,“綠色”越來越多,重癥病人一批批好轉(zhuǎn)。3月15日,八樓病區(qū)迎來了第37位重癥患者康復(fù)出院。

武漢協(xié)和醫(yī)院西院區(qū)八樓重癥監(jiān)護病房交班記錄表。受訪者供圖

(一)

輾轉(zhuǎn)多家醫(yī)院后,50歲的陳桂蘭(化名)被救護車送到了武漢協(xié)和醫(yī)院西院區(qū)。來自北京市支援湖北醫(yī)療隊的北京友誼醫(yī)院護士長張微微接到她時,她吸著氧氣,呼吸急促,端坐在轉(zhuǎn)運床上。護士們抬她到病床上,詢問姓名、年齡,從哪里來。她說話費力,說上一句話要喘幾口大氣。口罩會加重喘憋感,可她堅持戴著,捂嚴自己的口鼻。

這一舉動,打消了張微微與病人的距離感。這是她來武漢接手的第一例病患,“病人已經(jīng)很難受了,還想著保護我們!”她為陳桂蘭把鼻管撤掉,換上了氧氣面罩,看著血氧從60%一點點回升。短時間內(nèi),陳桂蘭的缺氧癥狀得到有效糾正,呼吸趨于平穩(wěn),能夠正常交流,青紫的口唇變得紅潤起來。

在進入病區(qū)的第一天,張微微流下了眼淚,“來對了,一定多搶救幾個。”

1月27日,北京市支援湖北醫(yī)療隊出征武漢。自1月29日開始,北京醫(yī)療隊第一批進駐武漢協(xié)和醫(yī)院西院區(qū),先后接管了3個病區(qū),負責150張床位的救治工作。八樓病區(qū)是集中收治重癥及危重癥患者的主戰(zhàn)場。1月29日,北京友誼醫(yī)院的4名醫(yī)生、8名護士,作為第一梯隊進入重癥病房工作。

嚴格來說,武漢協(xié)和醫(yī)院西院區(qū)八樓并不是真正意義上的“重癥監(jiān)護病房”,它是由一個骨科普通病房改造而成的。

院感防控格局、病房改造等受到多方面條件限制。初期,病房內(nèi)高流量吸氧裝置、有創(chuàng)及無創(chuàng)呼吸機等設(shè)備數(shù)量非常有限,ECMO(體外膜肺氧合)這樣的高級武器全醫(yī)院僅有一臺。

北京友誼醫(yī)院第一批隊員出征武漢。受訪者供圖

經(jīng)歷過2003年抗擊非典,這次,北京友誼醫(yī)院援鄂醫(yī)療隊臨時黨支部書記王維再次深入抗擊新冠肺炎的疫情中心。按照以往的經(jīng)驗,他對現(xiàn)實有些許擔憂,“主要通過呼吸道傳播的傳染病病人,應(yīng)該是2人間或者單間管理,而且確診的病人要按照病情的嚴重程度分開管理,每張床的相隔至少相隔1米。” 但是病人太多了,標準不得已需要暫緩,一切以搶救病人為重。

八樓病區(qū)第一天“開張”就收治了近20位患者。僅張微微當班的6個小時內(nèi),就收治了十多名患者,而且至少有5位患者和陳桂蘭的病情一樣嚴重。48小時內(nèi),病區(qū)50張床位全部收滿。一周內(nèi),病區(qū)的床位使用率始終維持在98%以上,“有病人去世了或轉(zhuǎn)到ICU,才能擠出一個床位。”連續(xù)搶救讓王維意識到湖北地區(qū)疫情的嚴重性,“病人太重、太重了。”

初期,唯一有效維持危重患者生命的辦法是將病人轉(zhuǎn)去ICU,應(yīng)用更高級別的生命支持技術(shù)為患者爭取時間。ICU只有20張床位,床少人多,很多危重病人等不到。

8樓病區(qū)的走廊通宵亮著燈,一片素白。醫(yī)護人員快速在病房間移動,挽救患者的最后希望都掌握在他們的手中。壓力是巨大的。雖然陸續(xù)來了一部分高流量吸氧裝置,但是呼吸機的數(shù)量仍然嚴重缺乏。“就像打仗沒有槍。”王維說。

有位患者上午還好好的,下午病情急轉(zhuǎn)直下,氧飽和度快速降至40%。醫(yī)護人員立刻組織搶救,但最終還是沒有成功。醫(yī)生白國強非常沮喪。

作為北京友誼醫(yī)院重癥醫(yī)學科主治醫(yī)師,他在ICU工作了七年,干的就是“搶人”的活,每天都在想盡辦法,為在生死邊緣的危重癥患者提供多一些生的希望。而此刻,無論是留住生命或是延長生命,他覺得自己都沒做到,“我們沒有辦法,眼睜睜地看著他一點點弱下來,直到死亡。”

病患沉重的“喘息”聲如同一陣陣悶雷,轟轟地在人心上作響。

102床男性患者,呼吸憋喘已經(jīng)到極致了。高流量的鼻塞和吸氧面罩將他的鼻子和嘴緊緊地扣住,碗口大的空間里,充足的純氧給進來,他使勁吸、拼命吸,卻只有很少的一部分能在體內(nèi)氧合。他急需一臺呼吸機。

張微微一直陪伴在他身旁,不敢離開,緊張彌漫在空氣里,她感受到了逼人的窒息感與瀕死感。什么都做不了,只能安慰。她克制地流淚,流多了怕把口罩打濕、護目鏡起霧,使勁忍著。

進入病區(qū)工作的第一周,張微微的心情是沉重的。交班時,王維看到,昨天還是紅色的“病人”,今天變成了“黑色”。

醫(yī)護人員在病房開展工作。受訪者供圖

(二)

醫(yī)療隊駐地走廊的盡頭是一個露天的陽臺。幾乎每個清晨,白國強都會到露臺呼吸幾口新鮮空氣,這是為數(shù)不多的,在外可以摘下口罩的時間與空間。隱匿在心中的驚駭與失落在這里得到釋放。

來到武漢后,白國強參與過的搶救喜憂參半,“有人沒留住,有人超乎我們的意料很頑強。”1月30日,他發(fā)出了支援武漢后的第一個朋友圈,是凌晨四點下夜班和同事們行走在寒夜里的背影,黃暈的燈光為他們照路。2月3日,他發(fā)了第一組工作照:武漢第七天。平安!加油!

此時,醫(yī)療物資正在源源不斷地涌向武漢。當?shù)谝慌鷵尵仍O(shè)備運抵八樓病區(qū)后,張微微和同事們歡欣雀躍:“太好了,有呼吸機,病人有希望了!”

一次夜班,王維查房。10號病房的護士突然呼救,他跑過去一看,病人倒在了衛(wèi)生間,已經(jīng)意識不清。狹小的空間無法實施搶救,四名醫(yī)護人員費了好大氣力才將患者抬回了病床。幸運的是,當天病區(qū)有一臺可用的呼吸機,麻醉科醫(yī)師立刻給病人進行了氣管插管,同時,醫(yī)務(wù)人員為病人做心肺復(fù)蘇,長達30分鐘的急救,病人心跳恢復(fù)。

王維還沒來得及感慨驚險,另一名危重癥患者病情突然惡化,所有人又奔向了另一間病房。

北京友誼醫(yī)院重癥醫(yī)學科護士長張微微。受訪者供圖

“醫(yī)療設(shè)施的完善太重要了。”呼吸機到位了,護士的工作量幾何式增長,“儀器的監(jiān)護,設(shè)備的管理,病人氣道的管理,還有生活護理。”張微微說,最著急的一件事情是設(shè)備的使用。

疫情暴發(fā)以后,武漢協(xié)和醫(yī)院多個科室關(guān)門支援一線。協(xié)助八樓病區(qū)的護士來自骨科、外科、眼科,她們大多沒有呼吸、感染和ICU的工作經(jīng)驗,對呼吸機設(shè)備的使用比較生疏,不到位。所有人很著急。北京醫(yī)療隊通過錄制視頻的方式,在微信群里組織培訓(xùn),一點點手把手地教學把團隊帶起來。

病區(qū)的患者時刻不能離人,因此醫(yī)療隊實行的是24小時工作制。37歲的張微微在ICU工作了16年,已經(jīng)很久不上夜班了。這個年紀在隊伍里還算年輕,有幾位同事都40多歲了,“要不是條件不允許,我愿意天天到里面去。”她時刻揪著心,這個時候必須去看著他們,“二三十分鐘的中斷,都可能發(fā)生一些不可逆的事情,就遺憾了!”

張微微和劉壯醫(yī)生全程參與了那個生命垂危的102床男性患者緊急氣管插管救治,在危險的環(huán)境下坦然地做事。1個小時后,他們才從病房走出來。

張微微沒有下班,陪著下一個交班的護士又走進了病房,“咱們的防護級別沒問題的,你放心!”這位護士很年輕,張微微陪她做了全套的操作,告訴她封閉式吸痰的方法和好處,幫助她卸下一些心理包袱,“幾乎沒有飛濺,不用擔心氣溶膠傳染。”

氣管插管的病人不能動,護士需要為其做生活護理。張微微和同事為一個高1.8米、重180斤的男患者翻身、清潔、更換床單,一次護理下來,渾身濕透了,N95口罩內(nèi)沾滿水汽,貼在鼻子和嘴上,沒有一點點空間,一口氣悶在里面,出不能出、進不能進。曾有那么一瞬間,張微微仿佛真切感受了恐懼的窒息感。

北京友誼醫(yī)院重癥醫(yī)學科主治醫(yī)師白國強。受訪者供圖

(三)

開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的信號是什么呢?

王維覺得是就是那五種顏色的變化,“現(xiàn)在,病房里有三分之一的病人已經(jīng)出院了,還有很多病人從紅的變成黃的、變成綠的,有的是核酸沒有轉(zhuǎn)陰,有的是肺部的病灶沒有完全恢復(fù),重癥病人的治愈率明顯提高了。”

白國強一直緊繃著的神經(jīng)終于有所緩解了。2013年,他進入北京友誼醫(yī)院重癥醫(yī)學科工作。在這個又苦又累的地方,他像一個和死亡拔河的勇士,對峙著、拉扯著、賣力著,挽救過許多患者的生命,他為此感到興奮,“其它科室體會不到這種感覺。”來到武漢后,他曾一度感覺握不住為患者爭取生的機會。2月21日,他的同事40分鐘內(nèi)搶救了3個病人,3個病人都走了,“ICU以前都沒見過。”他形容,那是灰暗的一天,信心受挫。

在與疾病的斗爭中,欣喜與痛苦往往結(jié)伴而來。他印象深刻的兩個病人。42床,一個60歲的男性,病情經(jīng)歷兩次反復(fù),歷經(jīng)1個月,臨床的治療方案反復(fù)調(diào)整過無數(shù)次,病情終于穩(wěn)定下來。51床,一個80歲的老爺爺,患有多種基礎(chǔ)疾病,神智不清,曾經(jīng)是病房里最重的病人,而他卻頑強地堅持下來。他的那欄表格上,紅色終于變成了黃色。“生命之光從來不會熄滅。” 白國強說。

疫情對于人而言,生理上,是病毒侵蝕肺部使其變得斑駁。心理上,人們則遭遇了一場地震,醫(yī)生有一定自愈的能力,在廢墟上重建信心。而患者的心理重建則需要醫(yī)生的幫助。

18病房住著一位70多歲的老人和一位56歲的阿姨,病情危重。阿姨一家三口全被診斷為新冠肺炎。她入院后總哭,拿手機上網(wǎng)搜,懷疑自己得了肺纖維化,“治不好了”。

她向白國強提出換病房的想法,白國強也作難,“病區(qū)實在騰不出一張空閑的床位了”。王維把CT報告打印出來讓她看,“您看看,這上面寫的是考慮病毒性肺炎,沒寫您是肺纖維化,報告就是這樣寫的,我改不了。”阿姨看了半天,問:“我能拍張照嗎?”王維說:“您拍,拍下來再好好看看,這回別瞎想了。”從這以后,阿姨哭的次數(shù)少了,雖然肺部陰影還在,但是她總覺得身體在變好。

北京友誼醫(yī)院援鄂醫(yī)療隊臨時黨支部書記王維(中)。受訪者供圖

133床的一位阿姨,是位骨科術(shù)后的病人。張微微還記得初次見面時,因為術(shù)后的疼痛和恐懼,患者的情緒很不穩(wěn)定。經(jīng)過一個多月的精心護理,阿姨的心態(tài)發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變,“現(xiàn)在我一進病房,她總是喊,友誼醫(yī)院加油!友誼醫(yī)院最棒!” 疫情發(fā)展到現(xiàn)在,張微微說:“總之,我們把最艱難的日子熬過去了。”

王維總結(jié),有幾招挺管用的,“和病人說話多豎大拇哥,他們高興;替他們舒坦舒坦后背,他們覺得你關(guān)心他;多講講病情,多講點兒積極的,他們少顧慮。綠色越來越多,希望越來越多。”

白國強每天都通過記日記來記錄武漢工作生活的點滴。

2月22日,陰雨濛濛。他站在露臺上,從高處向遠眺望,院子里仍是一片新綠,“漫天大霧也擋不住春機盎然,希望疫情的陰霾也早日消散,別耽誤我去武大看爛漫櫻花!”。

2月25日,他驚喜:今天竟然吃上了思念已久的熱干面!

3月1日,他感謝雪域高原的司機師傅,幾千公里不眠不休為北京醫(yī)療隊帶來了珍貴的牦牛肉和清油。

3月8日,今日份的小感動,他沾了女神們的光,喝到了仰慕已久的印有“武漢加油”的咖啡,還吃了武漢肯德基。

3月15日,他告訴記者,八樓病區(qū)迎來了第37位重癥患者康復(fù)出院。

白國強今年36歲。對他來說,武漢是個新鮮的城市,東湖、黃鶴樓、長江大橋,還有他心之神往的櫻花,都只在照片上見過。這次,他來到了這座城市。春來,武漢的櫻花已冒出新枝。病患一批批出院,工作強度降下來,他終于有機會去欣賞江漢大學里盛開的花朵,一簇粉紅。

日子相對輕松起來,王維時常想起讀書時一位老教授說的話:即便我80歲了,行醫(yī)依然有兩個感受,一個是如履薄冰,一個是如臨深淵。這兩個詞王維正在經(jīng)歷,在險境中與病魔抗爭,握緊人的性命,“人們把性命托付在你的手上,稍有差池,就是一生的影響。醫(yī)生也只是凡人,但出于對生命的敬畏,醫(yī)生對這兩個詞的認知是永遠不會改變的,會追隨一生。”