黨史學習教育

【學黨史悟思想】優秀征文 黨的光輝照我心

為從黨的百年偉大奮斗歷程中汲取繼續前進的智慧和力量,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,5月中旬,我院黨委辦公室和工會聯合舉辦了“學黨史明院史,傳承紅色基因,弘揚友誼精神”主題征文大賽。在眾多參賽稿件中,不乏大量優秀的作品,現節選部分獲獎作品進行展示:

黨的光輝照我心

陽春三月,萬物復蘇,我受邀去探望一位在醫院工作過的前輩,聽她講述北京友誼醫院(前北京蘇聯紅十字醫院)建院的故事,她就是新中國成立初期從事俄語翻譯工作的劉澤墀女士。

一早出發,車程大約1個小時,我們一行人來到了位于順義區劉澤墀女士的家。她的家在小區的一層,有個小小的院落,種著一些花花草草剛剛開始萌新芽的樣子。劉澤墀女士拄著拐杖站在客廳門口笑瞇瞇的迎接我們,她是一位觀之可親微胖的老人家,沒有一點兒架子,讓人一下子就親近了許多。

一行人在客廳互相介紹后坐定,映入我眼簾的是客廳墻上掛著的一副黑白照片,上面是毛主席接見外國代表團的照片。劉澤墀女士指著照片,笑瞇瞇地對我說:“看!那個女孩子就是我,我那時候多瘦呀!”我們都笑了起來。“劉阿姨,您當初是怎樣從事翻譯工作的呢?”趁著在笑聲中消失的陌生感,我趕緊拋出了第一個問題。

別看劉澤墀女士今年已經94歲高齡了,思路還是相當的清晰,吐字也特別清楚:“我1927年生于浙江南潯,我有三個哥哥和三個弟弟,我是家里唯一的女孩,父母對我特別疼愛,早早送我去讀書。1937年七七事變以后,南潯也沒能幸免,后來我們全家就搬到了上海,我在上海中西女中讀書,那個時候是我們祖國最屈辱的時刻,上海那一個個的租界就是殖民地中國恥辱的標志。到了1945年好不容易打敗了日本帝國主義,萬萬沒想到蔣介石1946年發動了內戰,國內形勢日趨險惡。我那時候參加了當時的反美抗暴運動。中學時代是我世界觀人生觀初步形成的時期,心中只想要為國家做些事,覺得中國沒有文化不行。高中畢業后我在上海圣約翰大學讀了一年以后,就報考了北平燕京大學。”

1948年9月,劉澤墀來到北平成為燕京大學教育系二年級的學生。在燕京大學期間,她參加了學校的進步活動,成為了燕京學習團的成員,還在寄宿的三姨趙文瑛家認識了北大的劉履中和清華大學的周嶔等同學。“當時我并不知道他們中間有中共地下黨員。我們經常在一起聊天學習。在北平圍城期間,我們學習團的成員聚到了北平的西南良鄉。后來經過文化課考試我拿了第二名,于是北平解放后領導就派我去俄語專科學校學習俄語,畢業后實習,從事了翻譯和接待外賓的工作。當時正好趕上蘇聯紅十字會來華訪問,中國方面沒有得到會議相關人員信息和書面材料,我對講話內容完全不了解的情況下,進行了同期翻譯。會后,大會把翻譯成果印成了書面稿件,蘇聯代表不放心我的翻譯準確度,將我的翻譯稿件拿給一位使館的蘇聯工作人員校對,結果百分之百的準確。”說著劉澤墀女士的臉上露出了自豪的笑容。“后來周總理和蘇聯專家米捷列夫會談、毛主席接見羅馬尼亞代表團訪問等也都是我做的翻譯。有一次陪同蒙古代表團在天安門城樓上觀禮,毛主席還和我親切握手以示鼓勵。”

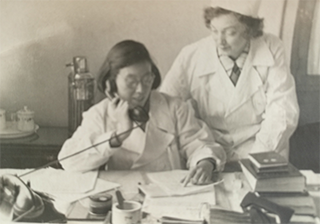

“那么您是怎樣成為了北京友誼醫院建院的參與者呢?”我充滿好奇地問。劉澤墀女士喝了口茶說道:“其實為友誼醫院工作是上級派給我的第一份正式的工作。新中國成立后我們國家的政策是獨立自主和平外交。1950年,朝鮮戰爭爆發,抗美援朝保家衛國的戰爭打響。戰場上下來很多傷員。1952年,周恩來總理與蘇聯紅十字會會長協商要在中國建立一所高水平的大醫院,為廣大人民群眾服務,院名叫‘北京蘇聯紅十字醫院’。中國出土地、建院,蘇聯出技術、設備、藥材。那些設備、管道等圖紙資料都是俄文寫的,所以我的工作內容就從領導身邊的會議翻譯工作和外賓接待工作轉到了醫院的醫療翻譯工作,還要陪同蘇聯醫療專家考察新院址,給蘇聯醫療專家和中國醫療專家做翻譯。那個時候在醫院里工作的時間非常的長,很多文件要翻譯,時間緊迫基本是無休的。周總理也總是很關切的過問建院的進度,讓我感受到了國家領導人對人民健康的高度重視。1954新院址落成,毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德等老一輩革命家為醫院親筆題詞,毛澤東主席的題詞我還記得很清楚是:減少人民的疾病,提高人民的健康水平。我當時特別的感動,黨和國家領導人關注的是人民大眾的健康,作為一個從舊社會過來的人知道,有哪個執政黨為人民考慮過這么多事兒?親歷親為地做這么多事兒呢?那個時候呀我就感覺黨的光輝真的照耀在我的身上給了我無盡的溫暖和力量,我也為親身參與了醫院的籌建工作感到了自豪。”劉澤墀女士說到這里停了下來,目光中閃耀著星星看向了客廳中掛著的她為毛主席和外賓做翻譯工作時的老照片,時間仿佛停止了下來,讓我跟隨著她的回憶到了那激動的建院時刻。

稍微沉默了片刻,我等劉女士激動的情緒平復了一些后繼續問到:“聽說您后來還在醫院工作了一段時間?”劉澤墀女士臉上又露出了孩子般的笑容:“是呀,醫院建好了,可是當時的正院長、各科室負責人都是蘇聯專家,副院長和各科副主任都是中國專家,語言不通呀,于是我就留在了友誼醫院作為第一任蘇聯院長的翻譯,當時中央非常重視還給每個科室都配備了翻譯。我在友誼醫院工作的幾年中與蘇聯和中國各位醫療專家關系都不錯,蘇聯院長波洛霍洛夫親切的稱我為娜塔莎,朱仲麗院長還邀請我去她家里做客。記得院長曾經說過:沒有一個國家是靠別的國家發達起來的,即使有別人在某方面幫助你,也不可能是全面的。意思是說一切還是要靠自己的努力。在醫院里的中國醫務工作者確實都很出色,后來醫院為北京市的各大醫院建設都輸送了不少人才。剛建院的時候工作特別多,我要陪著蘇聯院長出門診寫論文開會做翻譯工作,有的時候工作完了食堂都沒飯了。1955年周恩來總理來友誼醫院探望抗日時期的老作家洪深同志見到我時還叮囑我要好好吃飯。1956年我在友誼醫院工作期間加入了中國共產黨。1957年蘇聯專家撤走,辦理了正式移交手續,我在醫院又工作了一段時間完成了一些收尾的翻譯工作,這畢竟是我畢業后第一份正式的長時間工作呢,我特別珍惜。這一份友誼情懷使我雖然離開了醫院,但是這些年我一直關心著醫院的發展,我對它的感情就像是我自己的孩子一樣看著它一天天長大。1970年周總理親自為醫院命名為‘北京友誼醫院’不僅是對醫院歷史的總結,也是對醫院美好明天的展望。周總理要建一所高水平的綜合大醫院,為人民人人得健康的心愿得償所愿了呢!”

劉澤墀女士的兒子拿來了一本相冊,里面都是些發黃的黑白老照片,她有些激動地用顫抖的手指,指點給我看北京友誼醫院建院時中國專家年輕時候的模樣,我握住她的手,給她講解醫院現在的樣子和現在的專家名錄。現在的北京友誼醫院是集醫教研防為一體的市屬三級甲等綜合醫院,比那個時候的北京蘇聯紅十字醫院院區更大更美、學科更多專家更多而且都是我們中國自己的專家,北京友誼醫院的壯大不僅見證了新中國的成長,也見證了新中國醫療衛生事業的發展。這么多年北京友誼醫院在一代代前輩的傳承下一直堅定的跟著黨走,努力傳承著“仁愛博精”的院訓,學科構架日益完善,綜合優勢逐漸凸顯。劉澤墀女士一邊看一邊頻頻點頭說“不錯,真不錯呀!”

眼看就要到劉澤墀女士的午休時間了,我們告辭踏上了回程。和劉澤墀女士的一番談話后,我也感受到了黨的光輝照耀在我的心上,充滿了力量。我在這所國家領導人寄予厚望的醫院里工作,雖然只是一名普通的護士、一名年輕的黨員,也要為人人享健康而努力工作,愛崗敬業,傳承紅色基因,為北京友誼醫院的建設發展和祖國的醫療衛生事業做出自己的一份貢獻。

(皮膚性病科 李凌云)

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號