媒體報道

為防治麻風病無私奉獻的時代楷模

她出身書香門第、條件優越,卻選擇被許多人視為畏途的傳染病防治作為自己的事業;她曾與家人在海外生活,有體面的工作、豐厚的薪水,卻毅然回國艱苦奮斗;她一生未婚,無兒無女,卻被許多重獲新生的患者視為“媽媽”……她,就是世界著名麻風病防治專家、首都醫科大學附屬北京友誼醫院醫生、北京熱帶醫學研究所研究員李桓英。

李桓英是黨領導衛生健康事業發展的見證者、親歷者和參與者,新時代醫務工作者的優秀代表,踐行科學家精神的杰出典范,愛國歸僑的學習榜樣。在80多年的醫學生涯中,李桓英始終心系人民健康福祉,勇于探索創新,為破解麻風病防治的世界難題貢獻了中國智慧,為推動共建人類衛生健康共同體做出巨大貢獻。2021年8月20日,中共中央宣傳部授予李桓英“時代楷模”稱號。

秉持大義:心有大我、赤誠報國的愛國情懷

愛國,是人世間最深層、最持久的情感,是一個人立德之源、立功之本。習近平總書記指出:“愛國,不能停留在口號上,而是要把自己的理想同祖國的前途、把自己的人生同民族的命運緊密聯系在一起,扎根人民,奉獻國家。”赤誠的愛國情懷,植根在李桓英的心中從未改變,源自她的家風傳統、內心情感和責任擔當。

優良家風的傳承延續。“桓”字有華表的意思。李桓英的名字,寄寓了長輩期待她像華表一樣杰出的愿望。李桓英的家族不僅有深厚的文化素養,更有愛國的優良家風。李桓英的祖父李慶芳是清政府公派的留日學生,后回國效力,是民國時期知名人物。抗戰期間,李慶芳堅持民族大義,為解救30多名八路軍戰士,被日軍關押40余天,不久憤恨逝世。中共中央北方局機關報《新華日報》曾專門刊載李慶芳的事跡,盛贊其“勁節可風”。李桓英的父親李法端是中國第一批留德學生,學習電機專業,歸國后先后在杭州電機廠和政府多個部門任職,致力實業報國。祖父和父親的言傳身教,使李桓英從小就受到熏陶。在李桓英看來,“愛國”是一件很自然的事,沒有什么值得標榜:“因為我是中國人,中國是我的根,我學習的知識,要為中國人服務,不能忘本。”她本人的學成歸國,也成就了家族“一家三代,留學報國”的佳話。

心系祖國的內在召喚。科學無國界,但科學家有祖國。青年時代的李桓英雖在多個國家學習工作,卻從來不曾忘記祖國。“在緬甸時,我與祖國僅隔著一條河。”李桓英說,“每當夕陽西下,我都會情不自禁地眺望北方,想念北京。”新中國的成立讓海外學子看到了民族復興的希望,很多人不遠萬里回國參加建設。李桓英內心也有很深的觸動,她說:“那時回國正當其時,就是要把自己最好的年華奉獻給祖國。”新中國成立初期,國家一窮二白,基礎非常薄弱。但這絲毫沒有影響李桓英的選擇,長期的國外閱歷使李桓英深深認識到,傳染病往往與貧困落后緊密相連。她更加迫切地要回國,要用自己的醫術為當時尚未脫離貧困的國家和同胞貢獻力量。

無怨無悔的責任擔當。世衛組織剛剛成立時,李桓英被推薦成為首批官員。1957年工作期滿后,她婉拒了世衛組織年薪9000美元(當時美國人均年收入3110美元)的續約邀請,準備回國。“當時美國與中國還沒有建交,遙遠的祖國并不知道我要回來,也沒辦法給我提供幫助。”李桓英想盡辦法,手持一本聯合國護照輾轉多地,終于在1958年回到祖國。國務院外國專家局根據她的專長,安排她到中央皮膚性病研究所工作,國家的信任使李桓英進一步感到肩負的責任。回國60多年來,她服從安排,先后參加了一系列科研工作。20世紀60年代前后,她參加的“梅毒螺旋體制動試驗”取得成功,開展的麻風菌脂質抗原提取、熒光抗體試驗處于國際先進水平。70年代,她成功研制出“灰黃丸”,為江蘇省泰州市蘇陳公社160多名頭癬病患兒解除了痛苦,這項成果還獲得1972年全國科技進步獎。1978年,57歲的李桓英全身心投入到令人望而生畏的麻風病防治事業中。當時,她的家人已移居美國,赴美探親時,家人都希望她留下,但她放不下正在開展的醫學研究工作,再一次放棄了與家人一起生活的機會——早在1964年,父母就曾這樣勸過她。可李桓英說:“國內的生活確實很苦,但苦的不是我一個人,很多人缺吃少穿、體弱多病。這時棄之而去,還不如當初不回國!作為醫生,能為祖國、為人民服務,我感到自豪。”對祖國的真摯情感和非凡的工作業績,使李桓英成為愛國歸僑的學習榜樣。

胸懷大愛:生命至上、護佑蒼生的醫者仁心

健康是廣大人民群眾的共同向往和追求,是人民幸福生活的基礎。在長期的麻風病防治工作中,李桓英視患者如親人,不僅精心醫治,為數以萬計的患者解除了病痛,還身體力行,為破除社會對麻風病患者的歧視樹立了典范。

濟世慈心因于同情敬畏。自古以來,麻風病就是人人避猶不及的惡疾。這種疾病使人皮膚潰爛,鼻塌目陷,四肢畸殘,與人類相伴了至少3000年,與梅毒、結核并稱世界三大慢性傳染病。患者在忍受肉體痛苦的同時,往往還要承受被社會歧視的精神折磨。新中國成立初期,中國的麻風病患者有50多萬人,涉病地區分布廣泛。20世紀70年代初,李桓英第一次親眼見到麻風病患者的慘狀,做過多年傳染病研究和治療工作的她也不免動容了。她把對患者的深深同情轉化為沉甸甸的責任,決心以自己的努力,幫助他們解除痛苦。1978年,年近花甲的李桓英確立以麻風病防治作為自己的終生事業。她的目標,就是“創造一個沒有麻風的世界”。在她看來,自己新的人生才剛剛開始:青少年時期輾轉多地學習生活、艱苦的國內外醫學教育科研、世衛組織工作期間在多國的傳染病治療實踐、回國后的工作生活歷練……之前所經歷的一切似乎都在為此做準備。因此,李桓英總是說:“不是我選擇了麻風病,而是麻風病選擇了我。”

為防治麻風病,李桓英長期奔波在涉病地區,云南、貴州、四川的大多數麻風村寨都留下了她的足跡。圖為20世紀80年代中期,李桓英前往云南省怒江傈僳族自治州瀘水縣看望病人時,乘著當地村民自制的溜索從洶涌的怒江上方通過。 北京市委宣傳部供圖

無微不至彰顯人文關懷。以前,醫務人員在面對麻風病患者時,往往穿得像個“防化兵”:白大褂、白手套、帽子、口罩、鞋套全副武裝,整個人只能看見兩只眼睛。放藥的桌子隔著患者1米遠,醫務人員用棍子把藥推到患者面前……面對社會的歧視和麻風病難以治愈的現實,不少患者心灰意冷,不愿配合治療。李桓英說,醫生要消除患者的自卑,讓他們心情輕松起來,才能配合治療。在科學研究的基礎上,李桓英認為,麻風病傳染性有限,一般接觸不易感染。她身體力行改變人們對麻風病的態度,與患者握手擁抱,和患者一起吃飯、喝水,一年至少有2/3的時間在麻風村寨度過。麻風村的村民都很驚訝:“北京來的女摩雅(醫生),天哪,不怕麻風病!”有人問她為什么不怕,李桓英說:“醫生不能怕!這就好像戰士都知道子彈厲害,上了戰場不照樣往前沖?!”“我甚至巴不得自己被傳染上,讓患者親眼看到,我能治好它!”在治療早期,患者的臉部會出現發紅發紫的狀況,有的患者感到恐慌便拒絕服藥,甚至把藥扔進水里。李桓英挨家挨戶做工作,告訴他們這只是服藥后的正常反應,開導患者堅持服藥。3個月后,患者狀況明顯好轉,身體逐漸恢復。他們深情地說:“麻風病把我們從人變成了‘鬼’,是李教授把我們從‘鬼’變回了人。”

攻堅克難不畏以身涉險。新中國成立初期,我國統籌開展麻風病防治,在涉病地區形成了一些麻風村寨。李桓英長期奔波在這些地區,云南、貴州、四川的大多數麻風村寨都留下了她的足跡。在深入麻風病區的途中,由于道路崎嶇、山高水險,李桓英多次遇險,兩次翻車,兩次翻船。1989年去往四川西昌途中,李桓英乘坐的汽車翻越雪山時不幸掉進十幾米深的山溝,等她蘇醒時,皚皚白雪上留下了一大片殷紅的鮮血。那一次,她的兩側鎖骨和3根肋骨都骨折了,頭部外傷縫了7針,大家都勸她好好休養,但她打著石膏、纏著繃帶,強忍疼痛,又投入到工作中。看到大家為她擔心,她打趣說,“按照我坐車的概率,也該翻車了”,“我胖得像個皮球,掉到水里也沉不下去”。艱苦與危險沒有阻斷李桓英繼續前進的腳步,她堅定地說:“要想搞事業,就別怕付出。若要計較,就什么也干不成。”

醫者仁心換來了顯著醫療效果,經她治愈的患者達到1萬多人。在李桓英和廣大麻風病防治工作者的共同努力下,短短幾年,肆虐數千載的麻風病成為可控、可治的普通疾病,全國麻風病患者從11萬人降至不足萬人,年復發率僅為0.03%,遠低于世衛組織1%的標準。李桓英先后獲得國家科技進步一等獎、全國五一勞動獎章、全國醫德楷模、首屆中國麻風病防治終身成就獎和“最美奮斗者”稱號等,成為我國醫學專家和科技大家的優秀代表。

融匯大智:求真務實、勇于攀登的科學精神

科學技術是人類同疾病斗爭的銳利武器,人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新。李桓英在直面問題、迎難而上中始終堅持科學精神、遵循科學規律,嚴謹治學,開拓創新,在推進中國和世界麻風病防治事業中取得重大成就。

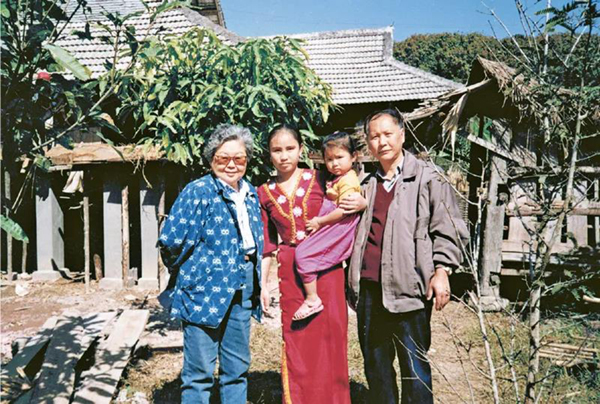

1983年,李桓英來到云南省勐臘縣南醒村,建立“短程聯合化療”試點。經過27個月的治療,服藥的47名患者臨床癥狀全部消失,完全達到了預期效果。1990年4月,當地政府舉行了麻風寨摘帽更名大會,南醒村有了一個全新的名字——曼喃醒村,在傣語中意為“新生的山寨”。圖為1994年11月,李桓英(左一)在當地工作人員(右一)的陪同下回到曼喃醒村追蹤監測,與治愈的麻風病患者及其生育的健康后代合影。 北京市委宣傳部供圖

嚴謹細致,秉持科學態度。從18歲考上同濟大學醫學院開始,李桓英就在學習和工作中培養了科學嚴謹的作風。在被世衛組織派往印度尼西亞和緬甸開展傳染病防治的7年中,她與當地專家一起工作,鍛煉出因地制宜開展醫學科研的能力。1958年回國工作后,她在多項科研工作中進一步提升了能力和水平。投身麻風病防治工作以來,李桓英始終秉持科學態度,堅持深入基層開展調研。在她的辦公室里,掛著一張云南、貴州、四川交通圖,上面插了20多面三角旗,都是她行醫所到之處。其中7個麻風病發病率較高的地區,被李桓英選定作為治療的試點。在云南省勐臘縣試點,為了實驗的規范性以及便于日后復查追蹤,李桓英嚴格要求實驗人員進行細致的檢測和記錄。一套包括47例患者的病案,連續27個月詳實記錄了患者每天每次的用藥等情況。如此用心用情、認真細致的記錄,深深地震撼和感動了后期來到這里的工作人員。

結合實際,創新防治方法。在總體思路上,李桓英注重從實驗室走向現場。以往的麻風病防治多注重實驗室研究,李桓英打破陳規,主張把實驗室搬進麻風村,在現場面對面地為患者檢查治療。在治療方案上,李桓英推廣了服藥24個月就停藥的“短程聯合化療”,治療效果顯著。在防治模式上,1996年,李桓英在國內開展消除麻風行動,首次提出了麻風垂直防治與基層防治網相結合的模式,為我國乃至世界麻風病防治工作做出了突出貢獻。2000年,中國衛生部向全世界宣布:中國的麻風病患者已經下降到2000人左右,患病率在十萬分之一以下,基本消滅了麻風病。

造福全球,貢獻中國智慧。作為最早也是最年輕的曾在世衛組織任職的中國女性,李桓英積極與世衛組織保持聯系,運用國際資源推動中國麻風病防治工作,又用中國成功經驗促進世界麻風病防治事業發展。改革開放初期,她在世衛組織資助下,以訪問學者身份考察了6個國家的9個麻風病治療中心,開闊了麻風病防治的國際視野。當世衛組織將中國作為“實驗新療法”地區后,李桓英根據中國的特點迅速拿出了“聯合化療”的“短程試驗”方案。在她的爭取下,世衛組織向中國提供了藥物和醫療物資,對中國麻風病防治工作給予積極支持。她的“短程聯合化療”方法被世衛組織在多國推廣,造福了全世界的麻風病患者。

出于對我國麻風病防治工作的肯定,1998年,第十五屆國際麻風大會將會址選在了北京。這次會議具有紀念現代麻風病防治100周年的特別意義。大會期間,李桓英被推選擔任輪值執行主席。會上,她領導開展的“短程聯合化療”和消滅麻風病特別行動計劃,被譽為“全球最佳”,世衛組織官員諾丁博士緊緊握著李桓英的手說:“全世界麻風病防治現場工作,你是做得最好的!”

李桓英是在麻風病領域致力于建設人類衛生健康共同體的探索者和推動者。多年來,她被任命為世衛組織麻風病專家委員會成員,多次擔任國際麻風會議主席和副主席。李桓英的成功醫學實踐,不僅有力推進了中國麻風病防治事業,也為世界范圍的麻風病防治做出了突出貢獻。

躬行大道:堅守初心、踐行使命的黨性修養

“我志愿加入中國共產黨……”2016年12月27日,一場不同尋常的入黨宣誓儀式在北京友誼醫院舉行。歷經思想磨礪和實踐考驗,95歲的李桓英,在鮮紅的黨旗下宣誓入黨。

不斷磨礪思想,追求真理。在李桓英看來,加入黨組織,首先是因為“立場相同”。醫學研究不信天、不信命,只信事在人為,這同中國共產黨堅持的辯證唯物主義、歷史唯物主義世界觀和方法論是一致的。同時,中國共產黨的根本宗旨是“為人民服務”,李桓英的志向也是一生只為“人民的需要”而工作。她常常說:“沒有人民群眾就沒有我,能夠為人民群眾治療疾病,取得一點成績,是此生最大的幸福。”這種對人民群眾的誠摯情感,源自她在深入麻風村寨治療時同患者及家屬結下的情誼。入黨時,李桓英說:“入黨也和科研一樣,都是為了追求真理。我為國家服務了快60年,現在覺得自己可能合格了。”在她心里,“合格”的標準很高,為此,她一直在努力奮斗。

李桓英始終把自己取得的成績與黨和國家的關心支持聯系在一起。圖為2016年12月27日,95歲高齡的李桓英歷經思想磨礪和實踐考驗,在鮮紅的黨旗下宣誓入黨。 新華社記者 李文/攝

始終保持初心,淡泊名利。海外歸國的老一輩科學家往往有一個共同特征:他們在科研工作中,都有著復雜深刻的頭腦;在生活選擇時,又有著簡單純粹的心靈。對待個人名利,他們從來沒有要求,總是首先考慮國家和人民的利益。李桓英也是其中的一個典型代表。剛回國時,國內的實驗設備比不上國外先進,她一邊“因陋就簡”、“土法上馬”,用簡單的設備完成艱巨的任務,不因條件艱苦停止奮斗;一邊積極向世衛組織申請醫療物資和技術支持,為在國內開展研究工作創造條件。為了事業發展,她想方設法、雷厲風行;但面對個人待遇,她卻不太上心、拖拖拉拉。單位讓她報一張“正教授”的申請表,她拖了整整20年才填好上交……因為投身傳染病防治事業,李桓英一輩子沒有成家。有人問她后不后悔,她說,人生有很多種幸福,她與麻風結緣,能夠畢生從事自己喜愛的醫學研究,已經很幸福、很幸運了。

堅持腳踏實地,心懷感恩。李桓英始終把自己取得的成績與黨和國家的關心支持聯系在一起。每當獲得榮譽,李桓英總是歸因于自己趕上了好的國家、好的時代。她動情地說:“我今年整整100歲了,親眼見證了中國100年的變遷——這么大的一個國家,需要一個黨來凝聚人心。只有把人心都團結在一起,國家才能干大事,個人也才能出成就。”“流行病防治是一個高效醫療、有力政府和健康社會共同協力的事業,因為我在中國,我的事業才能這么成功。我只是做了自己應做的事情。”這些深情話語,體現了一位共產黨員崇高的思想境界。

李桓英說:“我國雖然基本上消滅了麻風病,但我們還有很多工作要做。”為了弄清麻風病的傳染源和傳播途徑,李桓英帶著研究人員又開始進入分子生物學領域研究麻風菌,努力通過基因分型研究麻風菌傳染源和傳播鏈,為“創造一個沒有麻風的世界”繼續奮斗。

李桓英學成歸國時,新中國百廢待興;李桓英期頤之年時,中國已經全面建成小康社會,正闊步走向偉大復興。與中國共產黨同齡的李桓英,以她的百年經歷,親身見證了中華民族一個世紀的滄桑變化。讓我們以李桓英同志為榜樣,在新時代新征程上真抓實干、埋頭苦干,為黨和人民爭取更大光榮。

(文章來源:《求是》雜志)

下一篇: 時代楷模·李桓英

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號