【七秩風華 友誼篇章】全員樂閱讀優秀朗誦作品

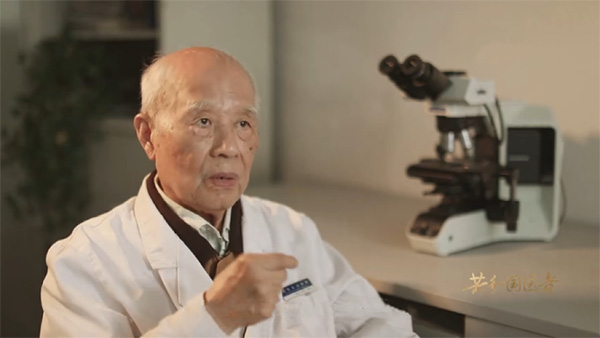

黃受方:中國病理學領路者

2022年是中國共產主義青年團成立100周年,也是北京友誼醫院建院70周年。近日,醫院組織開展了“七秩風華 友誼篇章”主題活動。活動以“全員樂閱讀”的方式展開,全院職工圍繞“重溫團史”、“誦紅色經典”、“友誼人在奮斗”三個主題進行詩歌、散文朗誦。

自活動開展以來,共收集朗誦作品近200個。作品中,廣大職工回顧了共青團發展歷史,展示了醫院發展歷程和光輝成就,抒發了自己的愛國、愛院情懷。現節選部分優秀作品進行展示。

黃受方:中國病理學領路者

朗誦者 程鳴

內容節選自北京電視臺大型紀錄片《共和國醫者》

1954年抗美援朝戰爭結束后不久,新中國第一次以五大國之一的身份參加日內瓦會議,盡管美國多次阻撓,全世界仍看到了新中國那嶄新的風貌。這次會議,沖破了以美國為首的西方國家對新中國的封鎖和禁運,實現了外交突破。而伴隨著和平時代的到來,科技的分量也在不斷加重。這一年,新中國招收了第一批病理專業的研究生,24歲的黃受方正在其中。

病理,又被稱作疾病的道理,這項在西方現代醫學基礎上,醞釀而出的醫學分支,在最初進入中國時,肩負著一個極其重要的責任,那便是診斷。

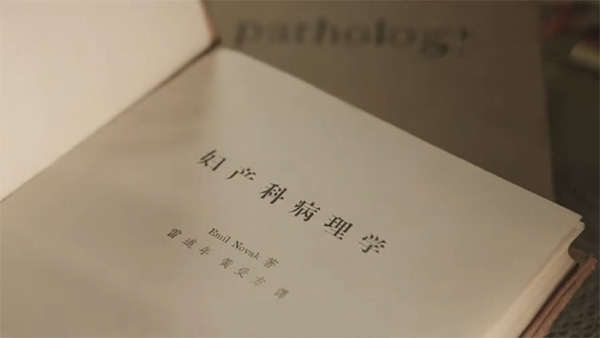

二十世紀60年代,我國醫學技術還比較落后,很多疑難病癥,醫生無法完成準確診斷,更多的是憑借醫生的經驗,對患者病情做出主觀分析及判斷。病理檢查,這項能夠揭示疾病機理及性質的手段,成為漫長黑夜中的一點星光,在當時,捐獻尸體用以病理學研究,成為國人一件倍感光榮的事,尚在念書的黃受方,無法不感受到這股熱潮的涌動。由于他所學習的病理學涉獵甚廣,需要對浩如煙海的疾病,均做出認識、診斷,這就使得醫者必須學會,在龐雜的工作中盡快找到一個突破口,婦科病理,是黃受方的首選,而一個年輕學生的突圍之策,也著實令人訝異。

《婦產科病理學》這本出自一名病理科研究生之手翻譯的書籍,成為婦產科病理學的參考金標準,為當時中國似無本之木的病理學,增添了一塊堅實的基石,大舉提高了婦產科病理學的診斷水平。

1959年黃受方進入友誼醫院。此時的友誼醫院,正大力向消化內科方向發起猛攻,這是中國消化內科起步的關鍵時期,也是中國消化內科病理學發展的重要起點。但其掣肘因素之多,令當年的黃受方感到了無法跨越的無力感。

在那個年代取病理,多是通過手術切除,內鏡下鉗夾來獲得,但這也讓黃受方看到,為了一份最后診斷,患者所付出的慘痛代價。他開始反思,醫學的本源到底是什么,病理醫生手里握的,難道只是冰冷的標本嗎?黃受方也在思考他該如何做,才能讓這項大有前途的醫學專業,發揮其應有的最大作用,在將來某個科技突破的瞬間,大為綻放光芒。

1978年,連接全球的大門豁然敞開,在時代脈搏中同頻共振的中國,擁有著前所未有的活力,很快世界衛生組織向我國,提供了一個公費出國學習病理學的名額,黃主任以優異的成績,被優先錄取。

當時的約翰斯霍普金斯大學醫院,已經有了免疫組化技術,它可以應用于病理診斷,對于診斷腫瘤、腫瘤分類、判斷預后產生了巨大的影響。同時擴展了人們對于各種疾病,及腫瘤形成過程的認識,并進一步提高了病理診斷與研究水平。

而當時的中國免疫組化技術還是一片空白,這給黃受方帶來了極大的震撼。

1982年,回國后的黃受方注意到,二十世紀30年代隨著電子顯微鏡的誕生,和生物組織,超薄切片技術的建立,西方病理學已跨入亞細胞階段,未被認識的病變和發生機理,得到了闡明。

但截至此時,臨床病理診斷工作,仍未得到巨大幫助。憑著敏銳的思路,黃受方決定將工作的重點,放到建立分專科病理診斷上,并大力發展免疫組化,逐步邁向分子檢測等新技術領域。同時它汲取了西方穿刺細胞學的做法,嘗試用注射器作為穿刺工具,在人體的乳腺、甲狀腺、淋巴結、口腔、直腸、前列腺、四肢吸取細胞,再制成涂片染色后,通過顯微鏡觀察,從而迅速、精確的做出診斷。此舉大大減輕了患者的痛苦,黃受方意識到這樣的細針穿刺技術,非常適合在中國開展,他決定加速追趕、著力研究細針穿刺。

在黃受方的指導下,北京友誼醫院病理科總結了細針穿刺的實踐經驗,在國內外首先提出了創新穿刺技術的相關理論,為了普及推廣這項技術,黃受方領銜編寫《實用細針吸取細胞學》,該書也成為當時病理科,血液病科和臨床細胞室的重要參考書,這一舉動將以往依賴組織病理學診斷的傳統方法,引向細胞病理診斷的微創領域。

2010年,黃受方退休了,自青年時代起,他便慷慨而又坦誠地把自己獻給了中國病理學,期間的落寞、熱忱、懷疑、自信,都不曾影響他前行的腳步,到了晚年,他敏感的發現,科技的發展已引領著人類,進入了更加精微的世界,分子病理學將有何作為,醫者拭目以待。

此時的中國已擁有最好的自我突破機會,黃受方渴望看到全部轉變,但現在,他太缺時間了,已經90歲的他,只能選擇——晝夜兼程。

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號