媒體報道

補氣藥材“黃芪”使用指南(2023.03.19 健康北京微信公眾號)

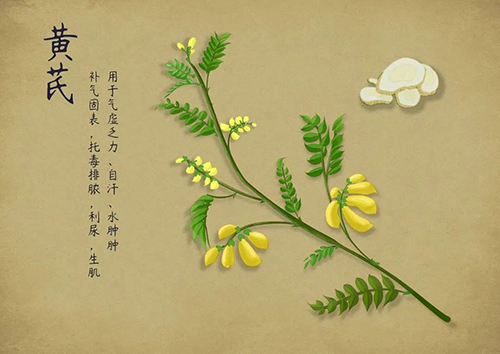

在經歷過一場大病以后,你是不是會覺得疲勞乏力、心悸氣短、畏寒肢冷、汗出怕風呢?這些可都是氣虛的表現。氣虛癥狀的出現,提示著我們身體中的能量有所不足,這個時候就需要進行補充。人參和黃芪就是兩味非常重要的用于補氣的中藥,特別是黃芪,在臨床上的應用相當廣泛,《神農本草經》中更將黃芪列為上品。今天,我們就來認識一下這個補氣的藥材——黃芪。

1

黃芪到底是一味

什么樣的中藥?

黃芪的藥用迄今已有2000多年的歷史了,關于它的來歷還有一個傳說故事呢。相傳古時有位善良的老醫生,名戴糝,他擅長針灸之術,為人謙和厚道,終因救人墜崖而死。老人形瘦,面色淡黃,人們尊之曰“黃耆”。老人去世后,墓旁長出一種味甜,具有補中益氣、止汗、利水消腫、除毒生肌作用的草藥,人們為紀念他,將這種草藥稱為“黃芪”。現代研究顯示,黃芪具有增強機體免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗應激、降壓和較廣泛的抗菌作用。由于長期大量采挖,近幾年來野生黃芪的數量急劇減少,有趨于絕滅的危險,為此確定該植物為漸危種,國家三級保護植物。

2

那黃芪都可以用來

治療什么疾病呢?

《神農本草經》中云:(黃芪)味甘,微溫。主治癰疽,久敗瘡排膿止痛,大風癩疾,五痔,鼠瘺,補虛,小兒百病。《湯液本草》云:氣溫,味甘,純陽。甘微溫,性平,無毒。入手少陽經、足太陰經,足少陰、命門之劑。《日華子本草》中云:可助氣,壯筋骨,長肉,補血,破癥癖,瘰疬癭贅,腸風,血崩帶下,赤白痢,產前后一切病,月候不勻,消渴,痰嗽,并治頭風熱毒,赤目等。《名醫別錄》中云:主治婦人子藏風邪氣,逐五藏間惡血,補丈夫虛損,五勞羸瘦,止渴,腹痛泄利,益氣,利陰氣。《藥性論》云:治發背。內補,主虛喘,腎衰,耳聾,療寒熱。《藥類法象》云:治虛勞自汗,補肺氣,實皮毛,瀉肺中火,如脈弦自汗。善治脾胃虛弱,瘡瘍血脈不行,內托陰證瘡瘍必用之。可見黃芪不但可以溫補脾腎之氣,對虛勞、瘡瘍、以及一些虛損所致的婦科、男科疾病均有較好的診療效果。

3

生黃芪和炙黃芪

有什么區別?

首先它們的炮制方法不一樣。生黃芪顧名思義就是沒有炮制過的,切片直接使用的飲片,而炙黃芪則是將生黃芪切片后,加蜂蜜炒制而成。而在效用上兩者也存在著差異:生黃芪重在補衛氣,兼以排膿止痛,可固表止汗,托瘡生肌,利水消腫;而炙黃芪則主要以補中氣為主,即脾胃之氣,長于補氣生血,適于肺虛氣短,氣虛血弱,氣虛便秘等。但需要注意的是,炙黃芪服用過多是容易引起上火的。

4

黃芪和人參都是補氣藥品

它們的使用有何區別?

黃芪和人參雖然都是補氣圣藥,但使用起來還是有很大的區別的。陳嘉謨在《本草蒙筌》中對參芪的區別有所闡述:參耆甘溫,俱能補益。證屬虛損,堪并建功。但人參惟補元氣調中,黃芪兼補衛氣實表。所補既略差異,共劑豈可等分!務尊專能,用為君主。君藥宜重,臣輔減輕。而在《得配本草》中對兩者的區別做了更為深入的解釋:黃芪補氣,而氣有內外之分。氣之衛于脈外者,在內之衛氣也,氣之行于肌表者,在外之衛氣也。肌表之氣,補宜黃芪;五內之氣,補宜人參。也就是說如果患內傷,脾胃衰弱,飲食怕進,怠惰嗜眠,發熱惡寒,嘔吐泄瀉,及夫脹滿痞塞,力乏形羸,脈息虛微,精神短少等證,治之悉宜補中益氣,當以人參加重為君,黃芪減輕為臣;若系表虛,腠理不固,自汗盜汗,漸致亡陽,并諸潰瘍,多耗膿血,嬰兒痘疹,未落全漿,一切陰毒不起之疾,治之又宜實衛護榮,須讓黃芪倍用為主,人參少入為輔。也就是說黃芪偏補衛氣,而人參則偏補元氣。

5

如何食用黃芪?

可以用黃芪泡水喝,但是需要注意,黃芪不能直接用開水泡,是需要煎煮一下的,否則很難很好地發揮其補氣的功效。下面就給大家介紹幾款日常可以喝的茶吧。

黃芪枸杞紅棗茶

材料:黃芪15克,紅棗15克,枸杞15 克。

服用方法:將黃芪、紅棗、枸杞加水適量,文火煲一個小時即可。每一煲一次,每次分2-3次服用。每日一劑,分2~3次服用。

功效:各類人群均可服用,長期飲用可強身健體、美容養顏。

黃芪補肺茶

材料:黃芪30克,麥冬15克,五味子、烏梅各6 克。

服用方法:將黃芪、麥冬、五味子及烏梅煎水取汁,以蜂蜜調味。

功效:治療氣虛陰傷、自汗口渴、咳嗽不止。

黃芪紅茶

材料:黃芪15~25克,紅茶0.5~1克。

服用方法:將黃芪加水煎沸5分鐘,趁熱加入紅茶拌勻即成;每日1劑,分3次溫飲。

功效:固表止汗,補氣強壯,利水消腫,排膿驅毒。適用于慢性虛弱,表虛自汗,慢性氣管炎。

黃芪當歸茶

材料:黃芪30克、當歸6克。

服用方法:將黃芪、當歸煎水取汁,可蜂蜜調味。

功效:補氣生血,用于血虛陽浮發熱,肌熱面紅,煩渴欲飲,亦治婦人經期或產后血虛發熱頭痛。

6

服用黃芪有何注意事項?

一些陰虛火旺的人群,如經常愛上火、潮熱、多汗,容易急躁、易怒、口苦、咽干、眼干,這些都不適合用黃芪再繼續補氣升陽了。雖然對于經常食積的、脾胃虛弱的人,可以用黃芪健脾益氣,但如果是因為食積之后形成脾胃的積滯,用黃芪則會導致這種內熱癥狀加重,此時亦不適于用黃芪。還有就是如果你經常上火,容易感冒、發燒,在這種陽熱癥狀的時候,盡量也不要用黃芪了。

說了這么多,不知道大家對黃芪這味中藥是不是有了一個全新的認識了呢?知己知彼,百戰百勝,只有對黃芪有了全面了解,才能讓它發揮更好的療效。

來源:首都醫科大學附屬北京友誼醫院

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號