中心公告

《胃腸病學》前沿速遞——第18期:奧曲肽對胃腸道血管發育不良相關出血的治療效果

引言

《胃腸病學》(Gastroenterology)是美國胃腸病學會(American Gastroenterology Association,AGA)的官方雜志,是國際消化病學領域的頂級學術期刊,提供了胃腸病學基礎和臨床研究的最新和權威報道。首都醫科大學附屬北京友誼醫院是國家消化系統疾病臨床醫學研究中心和消化健康全國重點實驗室依托單位,是AGA在中國唯一官方指定授權發布《胃腸病學》雜志翻譯的單位。

每月兩期,一起了解胃腸疾病學術前沿信息!

第18期

奧曲肽對胃腸道血管發育不良相關出血的治療效果

通訊作者:

Joost P. H. Drenth,荷蘭奈梅亨拉德堡德大學醫學中心,胃腸和肝病科

背景與目的:

胃腸道血管發育不良是一種血管畸形,即便接受了內鏡治療,仍有可能引發需要輸血治療的貧血癥狀。基于一系列隊列研究所進行的Meta分析顯示,奧曲肽能夠有效降低患者的再出血風險,然而其所納入的研究存在較高的偏倚風險。鑒于此,我們旨在通過開展臨床研究探索奧曲肽對于血管發育不良相關貧血患者減少輸血需求的有效性。

研究方法:

本研究設計為一項多中心、開放標簽的隨機對照試驗。納入的血管發育不良出血患者在隨機分組前一年內至少需接受過4次輸注紅細胞(RBC)或靜脈鐵劑治療,或兩者兼有。參與者按1:1的比例隨機分配至每28天肌注1次40mg長效奧曲肽治療組或包含內鏡治療在內的常規治療組。治療周期為1年。主要研究指標為奧曲肽治療組與常規治療組輸注(RBC+靜脈鐵劑)單位數平均值的差異。對至少接受過1次奧曲肽注射或至少進行了1個月常規治療的患者進行意向性分析,并通過協方差分析校正基線輸血需求和隨訪的不完整性。

結果:

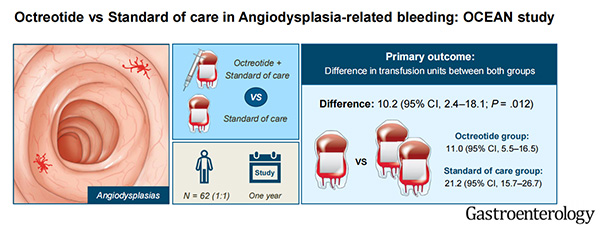

本研究在荷蘭17家醫院共納入了62名患者(平均年齡72歲;其中32名為男性),分為奧曲肽治療組(n=31)和常規治療組(n=31)。患者在入組前一年中平均需要接受20.3個輸注單位(標準差: 15.6)和2.4次(標準差: 2.0)內鏡治療。與常規治療組(21.2個輸注單位;95%置信區間[CI],15.7-26.7)相比,奧曲肽治療組的總輸血或靜脈補鐵量更低(11.0個輸注單位;95% CI,5.5-16.5)。奧曲肽治療減少了平均10.2個單位的輸血或靜脈鐵劑需求(95% CI,2.4-18.1;P=0.012),也減少了年度內鏡治療的次數,平均減少了0.9次(95% CI,0.3-1.5)。

結論:

奧曲肽治療有效減少了血管發育不良相關貧血患者的輸血和內鏡治療需求。

圖1. 圖文摘要

研究亮點與啟示

血管發育不良通常指的是位于消化道粘膜(下)層的扭曲、擴張并且缺少平滑肌層的小血管。它們是胃腸道最常見的血管畸形,也是老年難治性小腸出血的常見原因。典型的臨床表現為反復的顯性或導致缺鐵性貧血的隱性出血。反復貧血的患者通常需要補鐵和輸血,然而,這種依賴輸血的治療不僅降低了患者的生活質量,還與較高的(心血管)疾病發病率、死亡率以及其所造成的顯著醫療成本相關。

內鏡下使用氬離子電凝術(APC)消融畸形血管是一種治療方法,但其治療效果有限,且再出血的比率相對較高。一項Meta分析指出,在經過內鏡治療后的兩年內,有34%的患者出現了再出血事件。

奧曲肽作為生長抑素類似物之一,在治療輸血依賴型貧血的血管發育不良患者中展現了其治療潛力。該藥物可通過血管收縮減少十二指腸和內臟血流,從而減輕出血;同時改善血小板聚集,并減少血管新生所需的營養與氧氣供應。此外,奧曲肽還可以直接抑制包括血管內皮生長因子(VEGF)在內多種生長因子的合成,進而抑制血管生成。

雖然既往一項Meta分析表明長效奧曲肽能顯著提高血紅蛋白濃度并減少輸血需求。然而,該薈萃分析所納入的研究設計多采用回顧性,且樣本量小(少于20名患者),并且缺乏對照組。這突顯了進行一項嚴格對照研究的必要性。由此,本文作者設計了該研究,旨在為該治療方法在臨床上的應用提供科學依據。

該項研究揭示了奧曲肽在應對因血管發育不良引起的貧血治療中發揮的巨大潛力,尤其針對那些傳統內鏡治療未能實現有效控制的病例。在研究期間,使用奧曲肽的患者的輸血或靜脈補鐵單位數為11.0,而接受標準治療的患者輸注單位數為21.2。這種有益效果在第一個月內就顯現出來,并在整個研究期間持續存在。總體而言,在奧曲肽組有61%的患者獲得了良好的治療應答(輸血需求至少減少了50%),相比之下,接受標準治療的患者中只有19%達到了這一標準。通過顯著降低患者對輸血的依賴以及減少內鏡手術的頻次,奧曲肽不僅有望提高患者的生活質量,還能有效減輕醫療體系的壓力。這一發現敦促我們必須重新考量現行的治療策略,并探討將奧曲肽納入作為傳統治療方法的補充或替代方案的可能性。

進一步而言,該研究驗證了深入理解藥物作用機理對于開發新的治療策略的重要性。奧曲肽減少出血的機制—通過抑制血管擴張并促進血小板聚集—為識別新的治療靶點提供了珍貴的線索。據此,未來的研究應深化對奧曲肽在血管發育不良治療中作用的探索,并考察是否存在其他藥物或治療方法能夠以類似或更為有效的方式管理此類疾病。

最終,本研究通過多中心、隨機對照試驗的設計,對奧曲肽的療效及安全性進行了準確的評估,克服了前導研究和Meta分析可能存在的局限。在未來探求新療法時,應高度重視此類研究設計的應用,以確保研究成果的準確性和可靠性。這不僅為臨床醫療提供了科學指導,也為醫學研究方法學提供了寶貴的參考。

譯者簡介

譯者:姜維

醫學博士,首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化內科醫師。主持院啟動課題1項,近5年以第一/共同第一作者發表SCI論文10余篇。研究方向:消化道出血及抗栓藥物圍術期管理等。

審核:施海韻

醫學博士,首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化內科副主任醫師,副教授,青年博導。北京醫學會消化病學分會腸道疾病專業副召集人,北京醫學會消化病學分會青年論壇副召集人。入選北京市優秀青年人才、北京市科技新星計劃等多項人才計劃。主持國家自然科學基金、首都臨床特色應用研究等多項科研課題。在國際、國內學術期刊發表論文30余篇,多次在DDW、APDW等國際國內學術會議做匯報交流并獲青年研究者獎。主要研究方向:炎癥性腸病、結直腸腫瘤與腸道微生態。

總審核:張澍田

主任醫師、教授、博士生導師,首都醫科大學附屬北京友誼醫院院長,消化健康全國重點實驗室主任,國家消化系統疾病臨床醫學研究中心主任,國家臨床醫學協同研究創新聯盟秘書長,中國醫院協會第三、四屆副會長,中華醫學會消化內鏡學分會第七屆主任委員,中華醫學會消化病學分會第九屆副主任委員,北京醫學會消化內鏡學分會第六屆主任委員,北京醫學會消化病學分會第十屆主任委員,中國醫師協會消化醫師分會第四、五屆會長,亞太消化內鏡學會第六、七屆委員,世界華人消化醫師協會第一屆會長,中華消化內鏡雜志主編,中華消化雜志副主編,中華醫學雜志(英文版)副主編。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化中心簡介

首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化中心以食管、胃腸及肝膽胰腺疾病的內鏡介入(微微創)診斷與治療為特色,國內領先、國際知名。是消化健康全國重點實驗室、國家消化系統疾病臨床醫學研究中心、國家重點臨床專科、北京市消化疾病中心。由消化一、二、三科、消化內鏡中心(全球20家最卓越之一)和消化實驗室組成。共有醫生92人、科研人員12人、科研輔助人員15人、護士94人。現有病床150張,消化內鏡中心總面積5400平方米,共有46個操作臺,其中ERCP6臺。實驗室總面積6000平方米。

西城院區:位于首都核心區(前門南、天壇西)

通州院區:位于北京城市副中心

順義院區:位于首都機場附近的后沙峪