友誼新聞

【友誼科創成果】推動遺傳代謝性肝病研究進展,造福罕見病患者

2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年,也是我院持續推進創新驅動高質量發展的加速期。我院科技處緊密圍繞“十四五”規劃藍圖與科技創新高質量發展的核心戰略,積極引領科研團隊,開展“有組織科研”,旨在打造多元化、多層次的學科增長極,促進研究成果“組團式”高水平產出。近期,醫院推出【友誼科創成果】專題欄目,逐一展示推介醫院在醫療科研領域的最新成就。

推動遺傳代謝性肝病研究進展 造福罕見病患者

2015年6月,我院肝病中心作為牽頭單位聯合全國19家中心啟動“中國遺傳代謝性肝病注冊研究”,建立了我國首個遺傳代謝性肝病臨床數據庫及樣本庫,聯合臨床研究所分子生物學實驗室、病理科、放射科以及肝移植中心等相關科室建立了分子診斷平臺、肝臟病理平臺、影像診斷平臺。近十年來,該研究團隊在相關領域取得了一系列重要進展,成為推動我國遺傳代謝性肝病研究、造福罕見病患者的一支重要力量。

遺傳代謝性肝病種類繁多,包括氨基酸、糖、脂肪代謝異常、膽紅素代謝異常、遺傳性膽汁淤積、金屬代謝異常(肝豆狀核變性、遺傳性血色病)等。這些疾病單一病種患病率低,幾乎都屬于罕見病。但因我國人口基數大、單個疾病種類繁多,遺傳代謝性肝病的總體發病人數并不低。目前我國對遺傳代謝性肝病的認識不多,診斷方法有限,診治經驗不足,該類疾病的臨床表現、治療現狀、臨床結局、基因突變譜仍不清楚。

“中國遺傳代謝性肝病注冊研究”項目啟動以來,樣本庫已收入各種遺傳代謝性肝病病例共1000余例。尤紅教授和黃堅教授帶領的分子診斷平臺建立了12種相對常見的遺傳代謝性肝病基因突變檢測方法,建立了具有專利新技術的基于非標記探針熔點(HRM)/基因芯片/二代測序的遺傳代謝性肝病分層次基因突變檢測系統,分別用于熱點突變、已知突變和未知突變的檢測,可根據不同需要采用不同的策略,以提高檢測的時效性和經濟適用性。此外,建立了基因突變功能評估的酵母/哺乳動物細胞/小鼠模型,可對不同的基因突變位點進行生物學功能評價,為臨床疑難復雜疾病表型的分析提供依據。

經過多年的探索,研究團隊形成了三個主要研究方向:遺傳性血色病的臨床特征、基因突變譜以及基因型-表型關系研究;肝豆狀核變性基因型-表型關系及基因診療技術研究;遺傳性膽紅素代謝異常以及膽汁淤積等疾病的臨床特征、基因突變譜以及基因型-表型關系研究,取得了一系列重要成果。

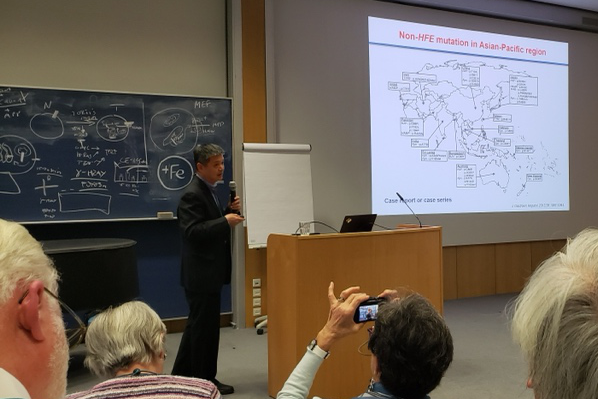

在遺傳性血色病的臨床、基礎研究方面,研究團隊發現我國遺傳性血色病的基因突變模式與歐美國家存在很大差異,即以非 HFE 基因突變為主要致病突變,包括以2型血色病 HJV 基因信號肽區變異為特征,HJV或BMP/SMAD通路相關基因的復合雜合突變或多基因的雜合突變非單倍型組合;4B型血色病 SLC40A1 熱點突變p.Y333H;以及新致病基因及其突變 DENND3 p.L708V和SUGP2 p.R639Q。研究結果已發表在醫學遺傳學主流雜志 J Med Genet(影響因子5.742)、英國血液學會官方雜志 Brit J Haematol(影響因子5.330)以及國際肝病學會官方雜志 Liver Int(影響因子4.185)上。

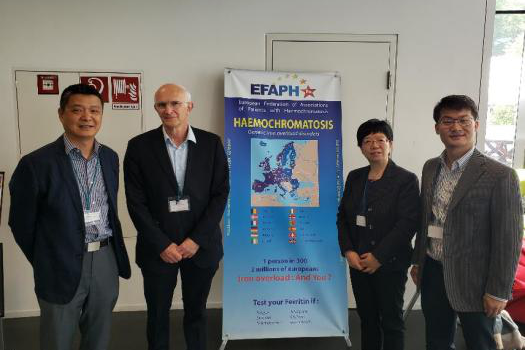

2018年3月,中華醫學會肝病學分會成立遺傳代謝性肝病協作組,我院肝病中心賈繼東教授受聘為歐洲血色病患者協會聯盟(Joint Scientific Committee of EFAPH (European Federation of the Associations of Patients with Hemochromatosis) )及血色病國際(Hemochromatosis International)聯合科學委員會委員,課題組受邀參加在德國海德堡舉行的血色病國際組織年會,在會上課題組作為中國唯一代表介紹了中國血色病研究進展。

2024年,在我院黃堅教授的帶領下,北京市臨床醫學研究所分子生物學實驗室團隊發現SUGP2 p.(Arg639Gln)突變通過CIRBP/BMPER信號通路參與血色病的發病機制。作為一種剪切抑制因子,SUGP2基因發生p.(Arg639Gln)突變導致CIRBP 基因正常剪接轉錄本CIRBP V1增加,CIRBP V1提高了BMPER mRNA的穩定性繼而促進BMPER蛋白表達,上調的BMPER抑制SMAD1/5的磷酸化繼而下調鐵調素的表達。構成 Sugp2 R639Q 突變小鼠肝臟鐵沉積增加以及攜帶SUGP2 p.(Arg639Gln)突變的中國遺傳性血色病患者鐵過載的分子機制。該研究結果發表于血液學Top雜志Am J Hematol (影響因子12.8,中科院大類1區)。

基于團隊前期研究成果,中華醫學會肝病學分會組織肝病、分子遺傳學、病理學、影像學和臨床研究方法學領域的專家,由賈繼東教授牽頭,肝病中心遺傳代謝性肝病團隊成員執筆,在我國遺傳性血色病最新的臨床證據、基因譜和國外相關診治共識、指南的基礎上,廣泛征求專家意見,歷時兩年編寫了我國首部“遺傳性血色病診療指南”,于2024年9月發表于《中華肝臟病雜志》,是我國遺傳性血色病領域最具權威性的臨床指南,幫助臨床醫生在遺傳性血色病診治中做出合理決策。

同時,研究團隊還闡明了我國肝豆狀核變性 ATP7B 基因突變特點,即以由對功能影響程度不同的 ATP7B 基因突變組成的復合雜合突變為主,可能是肝豆狀核變性患者臨床表型多樣性的遺傳性因素;并通過構建CCC2 基因缺陷型酵母檢測平臺,建立了一種簡便易行的 ATP7B 基因突變功能預測生物模型。研究結果已發表在人類基因組變異協會(HGVS)官方雜志Hum Mutat(影響因子5.253)。

此外,該團隊的研究還初步探索了我國膽紅素代謝異常/膽汁淤積患者的基因突變特點,首次鑒定并報道了我國Dubin-Johnson綜合征患者的ABCC2基因突變譜、多發突變位點以及突變模式,首次報道中國成人Alagille綜合征基因突變等。

遺傳代謝性肝病團隊將繼續以國家消化系統疾病臨床醫學研究中心和消化健康全國重點實驗室為平臺,繼續深入開展遺傳代謝性肝病的臨床及基礎研究,以期促進我國遺傳代謝性肝病診斷、治療、預防等研究的進展。

(宣傳處)

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號