媒體報道

再續前“援”,北京第九批第一、二期援藏醫療隊輪換側記(2020.08.05 京城健康守護者)

對大多數人來說

“援藏”意味著艱苦的任務

對真正踏上那片土地的醫護人員來說

他們是為了給雪域高原

帶來健康和希望

近日,北京市第九批第一、二期醫療援藏干部人才壓茬交接會在拉薩市人民醫院舉行,北京拉薩兩地相關人員參加了會議。

交接會上,即將返回內地的北京市第九批第一期醫療援藏干部獲頒榮譽證書,第二期醫療援藏人才獲獻哈達。

如今,第二期隊員已然到來,在這個8月開啟為期一年的援藏任務。新舊交替中,來自多家北京市屬醫院的醫護人員帶著北京醫院管理中心、各自所屬醫院領導、同事的關愛和囑托,在雪域高原上用身體力行展現傳承。

“上一批隊員也是這樣照顧我們的”

7月31日晚8時30分許,伴著綿綿細雨,一架由北京飛往拉薩的航班穩穩降落在貢嘎機場。北京市第九批第二期醫療隊32名隊員正式抵達雪域高原。

貢嘎機場距離拉薩市區45公里,今年的雨水相比往年多,晝夜溫差大,夏夜依然有寒意。天涼路遠,上一批醫療隊的不少隊員仍早早就來到了機場外,翹首盼望著“娘家人”的到來。

由于航班延誤,援藏新隊員們走出機場已是晚上9點多,已在高原工作一年的老隊員紛紛獻上一條條潔白的哈達。雖然不少人都是初次見面,但大家有說有笑,沒有絲毫生分。

“上一批來的時候飛機沒晚點,天還大亮,今年只能給你們留一張‘黑乎乎’的合影啦。” 拉薩市人民醫院院長、北京市第五批援藏醫療隊隊長、北京積水潭醫院干部任軼一邊開著玩笑一邊招呼大家合影。“雖然看不太清,但總是值得紀念的一刻。”

隊員們陸續抵達暫住的酒店時已接近午夜,折騰了大半天也沒吃什么東西,不少老隊員早就在酒店等急了,見到新來的同事便張羅大家吃飯。

“新院區檢驗科室建得怎么樣了?是按照我提出來的想法在做嗎?”北京大學腫瘤醫院援藏醫生王國洪是新一批援藏隊員之一,剛坐下還沒吃兩口,便拉著去年入藏的同事袁燦聊起業務。

“老同志,還是要先保重身體啊。”袁燦笑嘻嘻地調侃著50多歲的王國洪。“來之前就追著問,咋這么心急呢?你先緩緩,適應兩天我再帶你去看。”

表面像個“老西藏”的袁燦是2019年7月進藏的。作為負責后勤與基建工作的院長助理,袁燦到達拉薩后,沒有盲目開展工作,而是第一時間深入一線,開展實地調研,多次訪談、據實了解了后勤和基建工作實際現狀。

最終,袁燦圍繞當地百姓所需所盼,用長期、有效、定點的補短板方式,為常駐和一批批援藏醫護人員打造了一個沒有“后顧之憂”的后勤環境。

8月1日,在拉薩市達孜區,北京大學腫瘤醫院的援藏醫生袁燦(帶墨鏡者)與送別的藏族同事擁抱 圖源于新華社

如今,已有一年援藏實戰經驗的袁燦真的算是“老人”了,一年辛勞取得的后勤成果,正是迎接新人的最好禮物。面對新成員,為了加深大家對藏區實地醫療情況的了解,他介紹了很多當地情況,當然也包括新隊員要面臨的第一個困難——“高原反應”。

午夜的餐會后,新隊員們初到高原的興奮和激動開始慢慢消退,不少人的臉上露出疲憊,走路也開始有點“飄”。

7月31日,首都兒研所援藏醫生郝建云坐在賓館的床上吸氧

圖源于新華社

突如其來的眩暈和心慌等高原反應跡象讓來自首都兒研所的援藏醫生郝建云差點摔倒,早一年來到這里的老同事韓同英趕緊將郝建云扶到房間吸氧、休息,并將急需的藥品準備妥當。

“很多援藏醫生都是第一次來到西藏,有高原反應很正常。”韓同英說,“我們把應急的設備、藥品早就準備好了,上一批隊員也是這樣照顧我們的。”

沒能悄悄地離開

等新隊員安頓好,已是凌晨1點,這時老隊員們才紛紛離去。北京世紀壇醫院援藏醫生賈萌說,這樣的場景讓他想起一年前自己剛來時的樣子。

那是2019年的7月15日,北京世紀壇醫院腎臟內科全體醫護人員一早便來到醫院后花園,為即將啟程的賈萌舉行歡送儀式。在首都機場,北京世紀壇醫院黨委書記李天佐和黨辦主任杜曄特別叮囑賈萌,要充分了解當地的醫療情況,因地制宜,展現嚴謹求實的工作作風和實力。

隨后,青年醫生賈萌懷揣著領導和同事的囑托進藏。幾天后,他送別了上一批醫療隊。

“那是一個周五,因為是早班飛機,天不亮他們就乘大巴奔向機場,當時我去送行,大家很少說話,路上也沒有車,他們就這樣悄悄地走了。”賈萌說,每年這里都會經歷這樣的“辭舊迎新”。“或許過幾天我們也會這樣悄悄地離開。”

8月1日,在拉薩市達孜區,北京世紀壇醫院的援藏醫生賈萌(左一)與當地醫生分享診療經驗。圖源于新華社

讓賈萌沒想到的是,拉薩市人民醫院的醫護人員并不想讓他們悄悄地離開。

8月1日一大早,拉薩市人民醫院的同事們就把即將離開高原的北京援藏醫護人員拉到了拉薩市達孜區,在青山綠水、藍天白云間為他們舉行“過林卡”送別。

送別現場,援藏的北京醫生們被藏族同事們簇擁著,合影、擁抱、獻哈達……有些援藏醫生的脖子上掛了十幾條哈達,有的援藏醫生被藏族同事們高高抱起。

“我能單獨和您合張影嗎”

“老師,我能單獨和您合張影嗎?”在8月1日的送別現場,消化內科的鄧增曲珍拉住北京友誼醫院來援藏的魏紅濤,想跟他合張影。

8月1日,在拉薩市達孜區,消化內科的鄧增曲珍(右二)與北京友誼醫院來援藏的醫生魏紅濤(右一)合影。圖源于新華社

魏紅濤的眼眶紅了,這樣的場景中,一句再普通不過的話也能讓離別的傷感瞬間溢出。

魏紅濤是2019年援藏醫療隊的一名成員。初到拉薩的第一周,魏紅濤就被通知參加一個院際急會診。患者是一名21歲的年輕戰士,消化道大出血,情況緊急,需要急診內鏡下止血。患者病變位置特殊,手術操作難度較大,對醫生是很大的挑戰。最終,魏紅濤運用嫻熟的內鏡技術成功止血,挽救了戰士的生命。

點擊圖片了解魏紅濤更多援藏故事

這樣的急診內鏡下止血搶救,在進藏的頭一個月,魏紅濤就參加了四次。他與消化團隊在與死神的斗爭中爭分奪秒,挽救了一條條寶貴的生命。以魏紅濤為代表的援藏醫生們將更多先進的消化內鏡技術帶到了拉薩,讓曾經難以治愈的疑難雜癥,變為可以治療的疾病,為更多雪域高原的患者帶去生的希望。

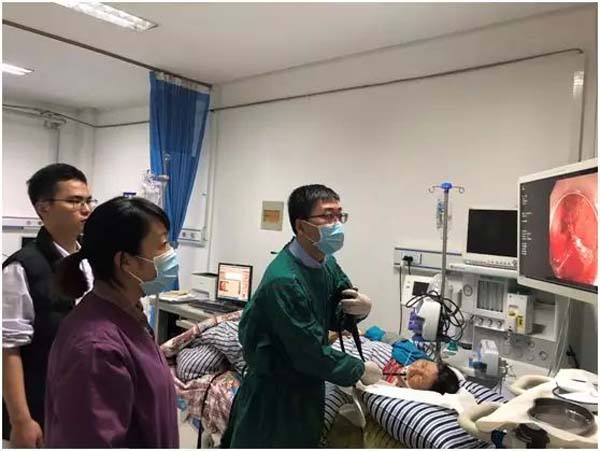

首例黏膜下腫瘤挖除術在市人民醫院成功實施,圖為手術現場。圖片來源于拉薩晚報

“你們隨時可以微信電話問我”

此次輪換要離開的還有首都兒研所的韓同英,她是一名兒科醫生,也是北京市第九批援藏第一期醫療隊的隊員。2019年7月,韓同英來到拉薩市人民醫院兒科支援工作。一年后,韓同英已經與那里的徒弟結下了深厚情誼。

“師父,您能來看看嗎?這個孩子的血氧一直上不來。”拉薩市人民醫院兒科德吉玉珍醫生在搶救室給韓同英打電話“求救”。

放下電話,韓同英穿上防護服,趕往搶救現場。“檢查氣囊是否漏氣。調高呼吸機參數。”韓同英一步一步指導德吉玉珍,告訴她為什么這樣做。

7月31日,拉薩市人民醫院內,韓同英(右二)和她的徒弟德吉玉珍一起進行新生兒搶救

這樣的場景幾乎每天都在拉薩市人民醫院發生,北京市援藏醫療隊以“師父帶徒弟”的形式與當地醫務人員、管理人才簽訂幫帶協議,確保了“徒弟”學習的針對性和實操性。

分給韓同英的徒弟雖然只有三人,但整個兒科科室20多個住院醫生、主治醫生都把這位北京來的專家當成師傅。對他們,韓同英總是有問必答,她珍視援藏的每一天,在“五一”假期也不休息,加班加點教徒弟如何操作新設備。

圖左為韓同英帶著“徒弟們”查房,圖右為韓同英與“徒弟們”一起研究入院新生兒胸片時,家長在隔窗觀看

“我們舍不得你走。”韓同英8月即將結束援藏回京,住院醫生田洪偉表達不舍之情。“你們隨時可以微信電話問我。”韓同英微笑著說,接替她工作的北京醫生馬上到崗,接力棒會傳下去。

5年來,拉薩市人民醫院在北京援藏醫療隊的幫助下,成功創建三級甲等綜合醫院,成為西藏首家地市級三級甲等綜合醫院,門急診量目前已突破30萬人次。

就是這樣一批又一批拋家舍業的醫生們撐起了北京醫療援藏事業,也為這片雪域高原帶來了健康的希望。

援藏不易,他們全都知道,但每一次都搶著要來。

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號