媒體報(bào)道

致敬中國醫(yī)師節(jié)·健康中國 你我同行58|張澍田院長:我要將這條“道”走到“亮”(2022.09.05 醫(yī)師報(bào))

醫(yī)師報(bào)訊(融媒體記者 王璐)這條道,很狹長、有些悶熱、略微黏膩、沒什么光亮,但這群人卻走了43年,這條道是人人熟知的消化道。

這根管,長度不過1~2米,這群人卻用它跨市、跨省、跨國界,走出“‘友誼’消化直通車萬里行”,這根管便是近年來研究進(jìn)展迅速的消化內(nèi)鏡。

這群人,代代相傳、上下求索、矢志不悔,在消化道早癌診治領(lǐng)域精益求精,這群人就是大名鼎鼎的首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院(下稱“北京友誼醫(yī)院”)消化道早癌診治團(tuán)隊(duì)。

北京友誼醫(yī)院院長、消化道早癌診治團(tuán)隊(duì)帶頭人張澍田教授,自從醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)以來,便在北京友誼醫(yī)院扎根,伴隨消化內(nèi)科成長,今天,讓我們跟隨他的目光,追溯消化內(nèi)鏡的來路、展望消化內(nèi)鏡的未來走向。

初相逢:致力技術(shù)引進(jìn),誓與學(xué)科共成長

1985年,當(dāng)時(shí)的北京友誼醫(yī)院消化科盡管尚未獨(dú)立成科,但已在王寶恩教授、于中麟教授的帶領(lǐng)下全國知名,前者是我國著名的內(nèi)科學(xué)、消化病學(xué)及肝臟病學(xué)專家,后者從20世紀(jì)70年代開始就致力于消化內(nèi)鏡的引進(jìn)、診療、培訓(xùn)、規(guī)范等工作。張澍田教授到北京友誼醫(yī)院內(nèi)科,先后接受兩位教授的指導(dǎo),完成了碩士和博士期間的學(xué)習(xí),也使他自己更加明確了自己未來的研究方向和學(xué)術(shù)追求……

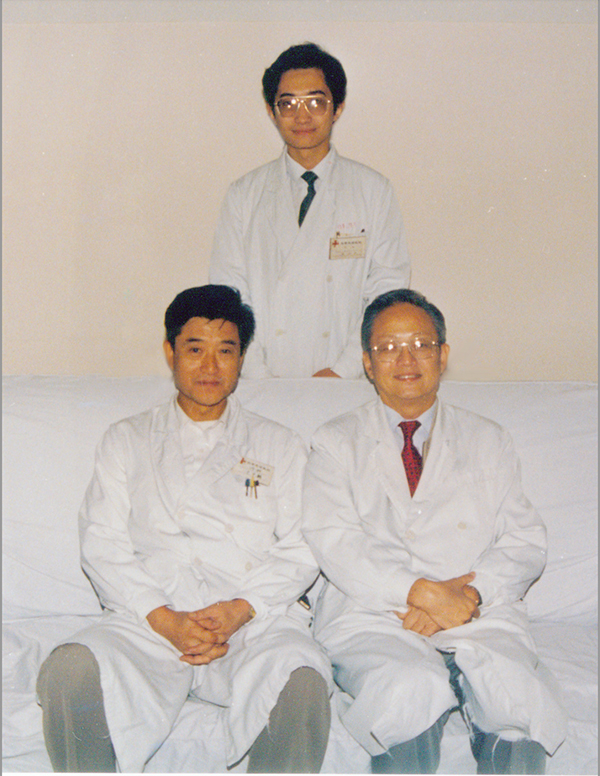

張澍田教授和兩位導(dǎo)師合影

在內(nèi)鏡介入技術(shù)沒有大幅開展以前,胃腸道腫瘤、出血、膽胰結(jié)石等疾病的治療仍需外科手術(shù)來完成,不僅創(chuàng)傷大,住院時(shí)間及住院費(fèi)用高,諸多術(shù)后并發(fā)癥威脅著患者的健康及生活質(zhì)量。

“第一次接觸內(nèi)鏡介入,是在1988 年,通過連接的顯示器,我看到了內(nèi)鏡在迂曲的消化道內(nèi)靈活自如地通行,配合完成多種診斷治療操作。”據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),我國每四人中就有一人患有消化系統(tǒng)疾病,在對這些新技術(shù)產(chǎn)生極大的興趣后,張澍田教授開始不遺余力地致力于將這些新技術(shù)引入到北京友誼醫(yī)院,冥冥之中,他有種感覺,消化內(nèi)鏡或許會成為改變中國作為消化道疾病大國現(xiàn)狀的重要手段之一。

2000年以后,北京友誼醫(yī)院進(jìn)入消化事業(yè)蓬勃發(fā)展的新時(shí)期,張澍田教授與團(tuán)隊(duì)聚焦消化領(lǐng)域未來發(fā)展方向,引入世界最尖端診療技術(shù),帶領(lǐng)科室繼續(xù)向消化道早癌、常見病、多發(fā)病、疑難危急重病等領(lǐng)域展開深入研究,并在消化道早癌等相關(guān)疾病診治方面取得一個(gè)又一個(gè)卓越成就。

“我看過太多太多那樣的病人,來就診的時(shí)候就已經(jīng)是晚期了。而一旦被確診為晚期,尤其胃癌,60%的病人存活率都特別低。這對我們醫(yī)生來說,是一件很痛心的事情。”張澍田教授說道。與此同時(shí),醫(yī)者同樣也是普通人,也會為疾病所困:早些年,張澍田教授身邊的一位同事經(jīng)常肚子疼,但他并未及時(shí)就醫(yī),等做結(jié)腸鏡時(shí),發(fā)現(xiàn)癌已經(jīng)與周邊血管粘連、形成占位,連檢查鏡都無法順利通過。“后來,那位同事盡管接受了外科手術(shù)和放化療,但最后還是去世了,他才30多歲。”每每提起這件事,張澍田教授深感惋惜。

心中的觸動促發(fā)了行動的動力,“發(fā)現(xiàn)一例早癌,拯救一條生命,幸福一個(gè)家庭”,秉承這樣的信念,張澍田教授抓住消化內(nèi)鏡器械不斷發(fā)展的契機(jī),意識到了消化內(nèi)鏡在消化道早癌和癌前病變的預(yù)防和治療中將發(fā)揮重要作用。他一方面在全國消化內(nèi)科醫(yī)護(hù)群體中積極推廣規(guī)范內(nèi)鏡診療技術(shù),一方面舉辦并參加系列科普講座以加強(qiáng)全社會對早癌篩查的了解,力求把腫瘤扼殺在萌芽中。

再回眸:創(chuàng)新碩果累累,已成學(xué)科領(lǐng)路人

隨著消化內(nèi)鏡技術(shù)的快速發(fā)展,消化內(nèi)鏡微微創(chuàng)診治技術(shù)已經(jīng)逐漸替代外科手術(shù),在大部分消化內(nèi)科疾病的診療中占據(jù)了越來越重要的地位。而張澍田教授也已經(jīng)成為了消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域的領(lǐng)路人。

從“十一五”到“十三五”,我國的社會經(jīng)濟(jì)、科技、文化迅猛發(fā)展,北京友誼醫(yī)院消化內(nèi)鏡技術(shù)也完成了從跟跑到齊頭并進(jìn),再到部分技術(shù)國際領(lǐng)先的華麗轉(zhuǎn)身。

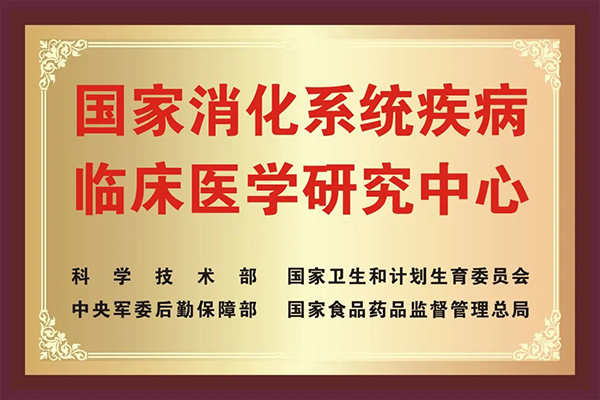

在消化系統(tǒng)疾病臨床的診治過程中,張澍田教授不斷將現(xiàn)有技術(shù)和體系改進(jìn)與創(chuàng)新,牽頭成立了國內(nèi)第一家集消化內(nèi)科、消化外科、肝病科、放射科、病理科五位一體的臨床科研平臺—北京市消化疾病中心。隨后又在2014年被科技部、國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會、中央軍委后勤保障部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局,聯(lián)合認(rèn)定為國家消化系統(tǒng)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心,在全國倡導(dǎo)建立消化道早癌全鏈條診治體系,在國內(nèi)首創(chuàng)食管胃底靜脈曲張個(gè)性化治療理念,為我國消化系統(tǒng)疾病的內(nèi)鏡診治不斷帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn),并推動著我國消化系統(tǒng)疾病診治的穩(wěn)步發(fā)展。

在國內(nèi)消化內(nèi)鏡穩(wěn)步開展后,張澍田教授并未安于現(xiàn)狀,他清楚意識到消化內(nèi)鏡在廣大基層醫(yī)院中的普及率較低,基層醫(yī)院有相關(guān)需求,但內(nèi)鏡設(shè)備價(jià)格的壁壘與技術(shù)人才的缺乏限制了基層醫(yī)院消化內(nèi)鏡的發(fā)展。設(shè)備少、操作少、價(jià)格高以及人才缺乏成為了基層醫(yī)院消化內(nèi)鏡業(yè)務(wù)的發(fā)展瓶頸。

近些年,張澍田教授與其團(tuán)隊(duì)致力于研發(fā)新的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)消化內(nèi)鏡、超聲內(nèi)鏡、膽胰管鏡等,降低內(nèi)鏡設(shè)備成本,擴(kuò)大消化內(nèi)鏡普及性,最終惠及百姓,讓人人享有做內(nèi)鏡的權(quán)利。同時(shí)張澍田教授也在極力研發(fā)內(nèi)鏡新技術(shù),像國產(chǎn)內(nèi)鏡3D成像系統(tǒng)、人工智能識別系統(tǒng)、多維智能成像膽胰管鏡系統(tǒng)等,目前都已取得階段性成果,在不久將來便可投入量產(chǎn)并推廣,這些舉措對提高我國早癌檢出水平和提高我國消化道腫瘤診治水平具有極其重要的意義。

眺首望:矢志不改勇當(dāng)先 國際影響再加深

2020年,在世界各國都被籠罩在新冠肺炎的陰影下的時(shí)候,北京友誼醫(yī)院消化內(nèi)鏡中心迎來了喜訊——其被世界內(nèi)鏡組織評為了全球最佳20個(gè)內(nèi)鏡中心之一。自此之后,北京友誼醫(yī)院消化分中心可作為培訓(xùn)者參與各項(xiàng)國際消化內(nèi)鏡領(lǐng)域培訓(xùn)活動,與來自全球的消化內(nèi)鏡領(lǐng)域?qū)<疫M(jìn)行交流,并與其他內(nèi)鏡中心共同開展國際研究和國際教學(xué),在全球范圍內(nèi)推廣消化內(nèi)鏡學(xué)。

北京友誼醫(yī)院消化內(nèi)鏡中心之所以會得到這樣的認(rèn)可,與張澍田教授起到的帶頭作用密不可分。而正是得益于張澍田教授這樣的踐行者,北京友誼醫(yī)院也因此被稱為“無痛醫(yī)院”,更是由于有張澍田教授這樣的有胸懷的醫(yī)者,才使我國消化內(nèi)鏡微微創(chuàng)診治水平有了質(zhì)的飛躍。

2005年,張澍田教授發(fā)起組織了“'友誼'消化直通車萬里行”活動,把先進(jìn)的內(nèi)鏡診療技術(shù)力量送到基層。截至2022年,這列消化直通車已經(jīng)走過37萬公里、30個(gè)省,109個(gè)地級市、151家醫(yī)院,培訓(xùn)人數(shù)超過1萬人。

2017年,啟動由中華醫(yī)學(xué)會消化內(nèi)鏡學(xué)分會推出的“將才工程”,為全國消化醫(yī)生提供理論知識與臨床實(shí)踐相結(jié)合的ESD(內(nèi)鏡黏膜下剝離術(shù))手術(shù)培訓(xùn)。

2018年,啟動國家消化系統(tǒng)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心的“手拉手”項(xiàng)目,通過常態(tài)化的技術(shù)輸出,提高消化醫(yī)師的同質(zhì)化水平。

2022年6月,由北京友誼醫(yī)院主辦的第十九屆北京國際消化疾病論壇(線上會議)隆重舉行,共設(shè)置29個(gè)學(xué)術(shù)版塊,邀請國內(nèi)外422位專家,累計(jì)完成566個(gè)學(xué)術(shù)任務(wù),內(nèi)容層層遞進(jìn),成為臨床消化科醫(yī)生進(jìn)行學(xué)術(shù)和技術(shù)交流的窗口。

人常用“一條道走到黑”來形容人為了達(dá)到目的義無反顧。筆者倒想用“一條道走到‘亮’”來形容張澍田教授及其團(tuán)隊(duì)。

這條“道”是他們愿窮盡一生、孜孜求索的消化道、健康道;

這個(gè)“亮”是消化內(nèi)鏡的未來、是千萬患者的未來,天光大亮、雨霽云開!

微博

微博 微信

微信

京公網(wǎng)安備11010202008305號

京公網(wǎng)安備11010202008305號