媒體報道

通州人物 | 生于通州,長于通州!隨友誼醫院再回到通州,醫者蔡軍的副中心情緣(2023.08.05 北青社區報副中心版)

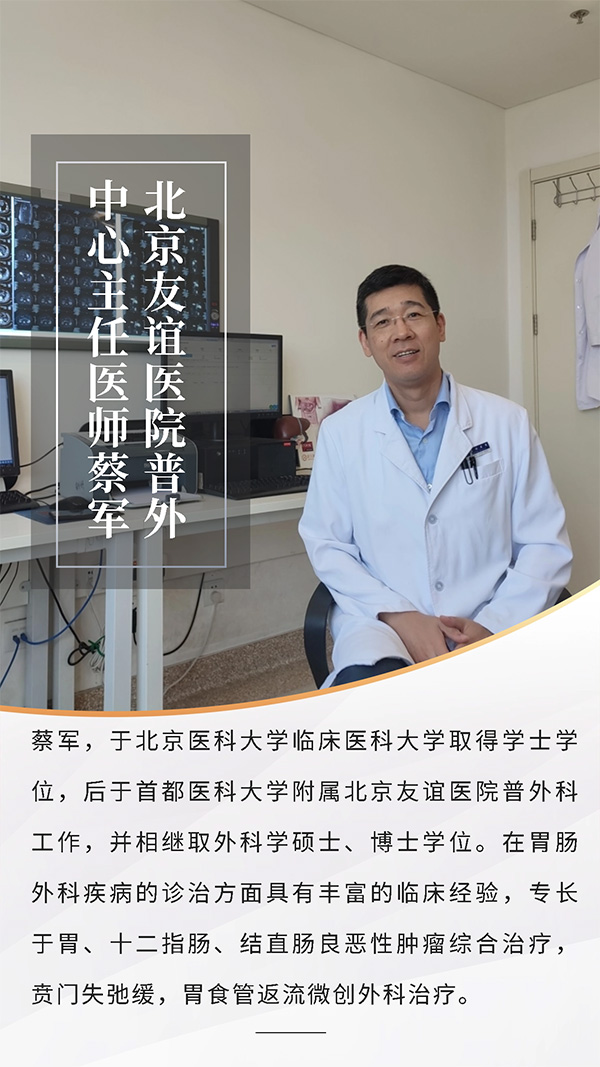

“創傷小、恢復快,一次性徹底解決了病痛!”這是75歲的患者王奶奶在北京友誼醫院(通州院區),做完“食管裂孔疝+雙側腹股溝斜疝”腔鏡聯合修補手術的主要感受。一次手術解決兩個大問題,讓患者既省心又能少受罪。為王奶奶做手術的,是普外中心主任醫師蔡軍。

生于通州,長于通州,年少時離開通州求學于北京醫科大學,青年時畢業入職于位于西城區的首都醫科大學附屬北京友誼醫院。2018年,友誼醫院設立通州院區,兜兜轉轉,人到壯年的蔡軍又回到通州。

從醫24年,蔡軍遇到過各種各樣腸胃疾病患者,作為副中心醫療從業者,他希望”做好醫生工作,看好每一個病人,同時把健康知識傳遞出去。“

情緒也是腸胃病的“元兇”

25歲姑娘跑遍專家門診求手術

“醫生,我要做手術。”

幾年前,25歲的陳女士敲開了蔡軍門診室的門。

陳女士患有明確的抑郁癥,有一次在網上看到反流性食管炎這個疾病,于是將自己的所有問題歸因于反流性食管炎。

仿佛看到了曙光,陳女士走遍了北京地區以及中國北方的大部分三甲醫院。只要她搜到有醫生是看反流性食管炎的專家,就會連續出現在專家的門診,提出自己的要求:“我要做手術。”

很多人胃食管反流最開始發病是因為焦慮和抑郁情緒,一旦胃食管反流加重,就會造成睡眠和飲食障礙,進一步加重心理壓力和焦慮抑郁狀態,嚴重會出現焦慮癥和抑郁癥,蔡軍表示,這非常常見。

不過反流性食管炎的治療原則是,如果患者有嚴重的心理問題或精神問題,不建議做手術,原因是“一旦做手術,她自我評價不準,還可能出現新的焦慮,加重生活質量下降,加重心理疾病的進展。”蔡軍說。

針對陳女士,蔡軍看得出她很痛苦,但是缺少良好的干預。蔡軍回憶起她來就診的情形,說道:“她家里人只是陪著到處求醫,但是對她完全沒有控制力。”

蔡軍還記得,陳女士的媽媽白發蒼蒼、面容憔悴,對女兒無可奈何。陳女士從門診室出去后,這位媽媽說:“我對我女兒沒有辦法,她愿意看,我只能跟著她,知道看不好,但是……”話沒說完,人就哽咽了。

如今,心理問題仍然讓很多人聞之色變,這位媽媽也沒有避免。當著陳女士的面,蔡軍說進行藥物治療,當病人出去后,蔡軍將實際情況告訴了這位媽媽,“我和她說,之后一定要帶女兒看精神科醫生。”

據介紹,在職業分類里,并沒有心理醫生這個稱謂,而心理咨詢師和精神科醫生都可以進行心理咨詢。當心理問題嚴重到一定程度,會演變成精神疾病。

不過陳女士的媽媽不愿意帶女兒去精神科看病,在她的潛意識里,這對女兒是一種傷害。

“但是,任由陳女士這樣全國各地醫院的跑,找不到一個解決身體問題的最有效治療方案,以后可能會出現更多問題。”自那以后,蔡軍再也沒有見到過這對母女,或許她們現在仍在各專家門診室外奔波。

我們常常聽到的詞叫“忍氣吞聲”,也就是說,腸胃系統的功能不僅僅是吸收和消化食物,同時也承載這我們自己無法消化的、沒有被表達出來的“情緒”,尤其是負面情緒。

現在有個觀念叫”心身疾病“,心就是指心理,身指軀體。常見的心身疾病包含消化系統疾病、免疫系統疾病、神經系統疾病、循環系統疾病、內分泌系統疾病等。

”如果沒辦法調解自己的心理,那你的健康其實就是在槍林彈雨中裸奔,被擊中倒下只是時間問題。“蔡軍解釋,一個人選擇怎樣的生活方式和這個人的心理狀態密切相關,因為心理不穩定,產生不良的生活方式、工作狀態,最終健康出問題是難以避免的。

年輕不是資本,健康才是

28歲小伙兒”007“工作三年患胃癌晚期

隨著經濟社會發展,人們的生活方式發生變化,和剛當醫生那會兒相比,蔡軍發現越來越多的中青年人出現功能性腸胃病。

“身體是革命的本錢”,這句話人人都知道。可是,我們真的將這句話放在心上了嗎?蔡軍提到了一個非常有代表性的病例。

7月初,28歲來自東北的孫先生到友誼醫院通州院區就診。孫先生家庭條件不錯,人也很上進,畢業后進入了一個非常不錯的單位,被作為重點業務骨干培養。

因為在骨干位置,孫先生也充分體現了年輕人的拼勁,工作”996“”007“是常態,也不在意吃飯,經常饑一頓飽一頓。孫先生最常見的解決飲食的方式是,一天不吃飯,到了深夜抓著什么就吃,可能是冷飲,也可能是剩菜剩飯。因為做業務,他也經常應酬,大量抽煙喝酒,睡眠質量極差。

工作三年,孫先生沒休過假,也沒有固定的體育鍛煉,他曾對蔡軍說:”老板和上級大哥都很關照我,給我機會,別人這么待我,我不能給別人丟臉。“

三年下來,孫先生突然發現自己近一個月沒有食欲,吃不下飯,一旦吃飯就會嚴重腹痛和腹脹。到當地醫院做胃鏡,考慮是胃癌。于是便立馬到友誼醫院通州院區進一步檢查,結果是胃癌晚期,做CT后還發現了轉移情況。

年紀輕輕,誰也想不到他的身體會出現這么嚴重的問題。孫先生的工作和生活模式,極大地抑制了他的免疫力,缺少自我修復的時間和機會。”免疫力缺失損壞,才會出現惡性腫瘤。“蔡軍告訴記者,”從我看來,他的惡性腫瘤應該不是一兩周或一兩個月才有的,應該在三個月至半年期間。“

初期沒有得到很好的控制,才會發展到現在非常危險的階段。據了解,孫先生在友誼醫院通州院區住院,目前只能通過化療爭取抑制腫瘤,努力創造后面手術的機會。

近年來,蔡軍時不時會遇到30多歲乃至20多歲的胃腸道腫瘤患者,他遇到最年輕的胃癌患者是一個18歲男孩,有家族史,父親是肝癌。“雖然主體仍是老年人,但是年輕人面臨癌癥的風險也越來越大。”蔡軍表示。

你要問問自己,是不是每一次熬夜都是在攻堅,是不是每一次“996”都是在認真高效的執行工作?蔡軍認為答案是否定的,“高壓力的生活狀態、工作狀態讓我們很難專注于一件事情,工作忙的時候熬夜,不忙的時候也不睡。建議大家要讓自己的身體有一定的時間恢復。“

從小長在通州大院兒里

多重因素讓他選擇學醫

1974年,蔡軍出生在通州縣醫院,也就是如今的潞河醫院。蔡軍從小在一個科研家屬大院長大,周圍是來自五湖四海的人,上海人、山東人、東北人比較多,北京人較少,方言充斥著他的童年。

大院里孩子多,因此成立了一個子弟學校,有小學部和初中部。“你們要有自己的出路,就得好好學習。”大院里的家長們經常對自家孩子這樣說。考上好的高中和大學成為孩子們共同的目標,蔡軍認為作為學生就要好好學習、刻苦讀書,“這是我們那個年代的一個印記和底色。”

九年的同窗情誼,讓蔡軍擁有了一幫關系非常親密的朋友,直到現在也時常聯絡。

走上醫學道路,則是有幾重因素。

蔡軍曾聽父親說起,家中祖上是學中醫的,不過在蔡軍爺爺那一代無人學醫。不過,蔡軍從小經常在家中看到中醫書籍以及中藥材,也經常聽到鄰里來家中求藥的故事,這些潛移默化地影響了他的專業選擇。

高中時,蔡軍和一個學長關系很好。學長不僅成績好,籃球打得也好,蔡軍十分崇拜他。學長在畢業前曾對蔡軍說:“我要去學醫了。”這讓蔡軍對醫療行業有了進一步的印象。

高考那年,計算機及金融專業是報考熱門,但是他偏偏對這兩個專業不感興趣。當時身邊也有一些同學選擇學醫,蔡軍在和其中一名同學聊天時,對方的一句話讓他十分觸動,“計算機或者機械,都是和儀器或者數學打交道,但是學醫,你必然會跟人打交道,人是最不確定的,和人打交道是最有意思的。”

初聽感悟還不深刻,但隨著蔡軍工作多年,他發現“和人打交道是一件很辛苦的事情“,不過他甘之如飴。

最終,蔡軍報考了北京醫科大學臨床學專業。

1999年8月,蔡軍畢業后入職友誼醫院,至今與病患打交道24年。

隨醫院建設回歸通州

立目標:為副中心建設做貢獻

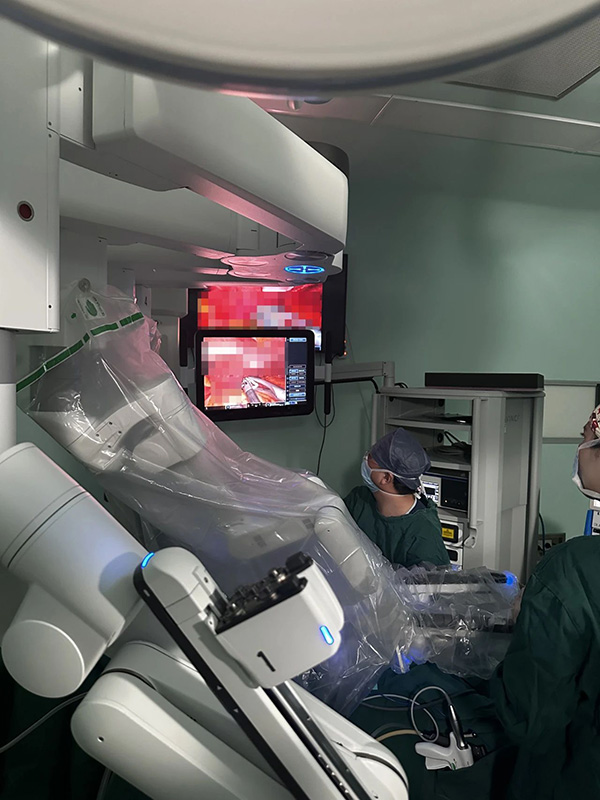

今年5月左右,蔡軍團隊在通州院區成功開展了院內首例機器人輔助胃腫瘤根治性切除手術。

前段時間,劉阿姨因冠心病來到醫院做相關的檢查。在影像檢查中,醫生發現劉阿姨胃部有一占位,入院完善超聲胃鏡后,提示為胃小彎側間質瘤,外科手術進行切除是首選治療措施。因為屬于惡性腫瘤,手術要完整切除,保證切緣干凈,達到根治效果,還需要保護殘余胃的生理功能。蔡軍團隊針對患者情況進行了討論,最終制定了達芬奇手術機器人輔助胃腫瘤根治性切除手術的治療方案。

該治療方案與傳統胃腸外科手術相較,可以達到手術創傷更小的效果。同時,醫生通過高清3D成像系統,操作機械臂進行手術還可以提高術中準確性、安全性,術后患者的恢復時間也可以有效縮短。

為了滿足副中心醫療要求,以及助力京津冀地區整體醫療水平上升,通州院區的配置更加關注前沿的、發展比較快的學科,比如代謝減重外科、器官移植等,特意設置了一些硬件配置,達芬奇手術機器人就是其一。

說起副中心近些年的快速發展,蔡軍與有榮焉。2018年,友誼醫院成立通州院區,蔡軍積極主動報名參與建設。目前,通州院區普外中心大概有床位近130張,醫生和護士有100多人。

作為通州本地人,他有著鄉土情懷,蔡軍感受到通州發展變化很大,也希望自己能成為副中心發展建設過程中的一份子。回到通州后,蔡軍成為了一名通州區政協委員,他感覺到越來越多有活力、有想法的新生力量資源來到了通州,”我也希望自己能通過這個平臺,以及自己的醫生身份,給通州多做貢獻。“

文/北青社區報記者韓鳳蘭

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號