健康知識

【友誼科普】糖尿病與幸福感

糖尿病是一種極為常見的慢性疾病,全世界范圍內,每10個成年人中就有1名糖尿病患者。面對糖尿病,患者和家屬往往會有諸多疑問:“得了糖尿病該怎么辦?如何科學合理地進行血糖監測?在日常生活中有哪些注意事項?”11月14日是第18個聯合國糖尿病日,今年的主題為“糖尿病與幸福感”,讓我們了解糖尿病,關注糖尿病患者,不要讓“甜蜜的疾病”成為患者及家屬的負擔。有請我院內分泌科副主任醫師劉冰、醫師顧鈺琳為大家進行科普。

出現哪些癥狀需要警惕糖尿病?

糖尿病最典型的癥狀是俗稱的“三多一少”:即多尿、多飲、多食和體重減輕。多尿是指排尿頻次增多,嚴重者每半小時就會排尿1次。多飲是指飲水量和飲水頻次相較于正常時期都有增加,常感到口干、口渴。多食則是在進食后很快感到再次饑餓。雖然進食量增多,但是體重反而快速下降,甚至1月內體重下降超過4公斤。典型的糖尿病癥狀多見于血糖明顯升高,且持續一段時間。

對于絕大多數糖尿病患者,癥狀并不典型,所以有以下癥狀時,也需要引起關注,包括:疲倦、乏力、口干、易饑、視物模糊、皮膚瘙癢、多汗、反復牙齦炎、泌尿系感染、傷口遷延愈合等。

哪些人應該做糖尿病篩查?

絕大多數糖尿病患者癥狀并不典型,尤其是常見的2型糖尿病患者,癥狀往往比較隱匿。所以需要關注糖尿病的高危人群,對這些高危人群進行早期的糖尿病篩查。糖尿病的高危人群包括以下幾類:

(1)有糖尿病前期史,即血糖水平高于正常,但尚未達到糖尿病程度的人群;

(2)年齡≥40歲;

(3)體重指數BMI≥24kg/m2,體重屬于超重范圍。體重指數BMI是用自己的體重除以身高的平方進行計算,身高的單位是kg,體重的單位是m。或者體重在正常范圍,但腰圍偏大,稱為中心型肥胖,男性腰圍≥90cm,女性≥85cm;

(4)一級親屬,也就是直系親屬,有糖尿病家族史的人群;

(5)長期久坐、缺乏體力活動者;

(6)有巨大兒分娩史,即孩子的出生體重≥4kg,或者女性在孕期被診斷過妊娠期糖尿病;

(7)有多囊卵巢綜合征病史的女性;

(8)有黑棘皮病者;

(9)有高血壓病史或正在接受降壓治療者;

(10)HDL-C(高密度脂蛋白膽固醇)<0.9mmol>2.22mmol/L,或正在接受調脂治療;

(11)有動脈粥樣硬化性心血管疾病史;

(12)有類固醇類藥物使用史;

(13)長期接受抗精神病藥物或抗抑郁癥藥物治療;

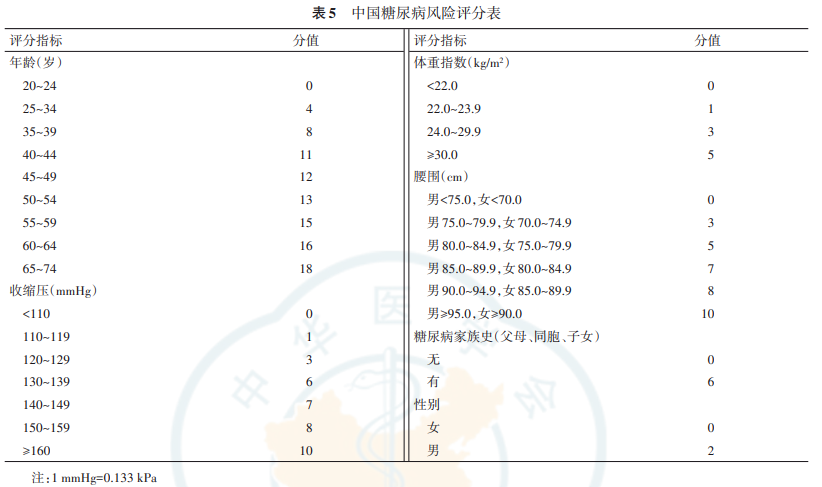

(14)中國糖尿病風險評分總分≥25分。

如何預防糖尿病?

糖尿病的預防不僅僅是在高風險人群中,在普遍群體中也應積極監測。

對于糖尿病的預防,首先應提倡合理膳食,平衡膳食,可以參考《中國居民膳食指南(2022)》提供的膳食寶塔。在保證食物多樣,合理搭配的基礎上,做到限鹽、減少酒精和單糖的攝入,增加蔬菜攝入量。

其次,還要保持適量的運動,增加日常活動量,建議每天進行至少20分鐘的中等強度活動。要控制體重,尤其鼓勵超重或肥胖者積極減重。吸煙者要注意戒煙。保持心理平衡的健康生活方式,以上這些對于預防糖尿病的發生都是有益的。

得了糖尿病該怎么辦?

糖尿病的治療強調綜合治療,“五駕馬車”缺一不可,糖尿病教育、醫學營養治療、運動治療、降糖藥物使用和血糖監測。糖尿病是一種長期慢性疾病,患者的日常行為和自我管理是影響糖尿病控制的關鍵,通過門診、互聯網、社群等途徑,掌握相關知識和技能,識別潛在風險,了解應對措施,對于改善健康狀況、提高生活質量大有獲益。包括飲食、運動在內的生活方式干預,始終是降糖治療的基石。但也不是說每天讓患者吃得清湯寡水,而是要科學、正確的進行飲食管理。即使使用藥物降糖,也要配合良好的生活方式,否則血糖的管理不會理想。

糖尿病患者因疾病感到焦慮怎么辦?

大部分確診糖尿病的患者都有一段辛酸的“心路歷程”,或否認疾病,或因疾病而恐慌煩躁,或看不到生活的希望,或背上沉重的心理包袱等。在治療過程中您可以讓醫生了解您的需要,讓內心情緒被看見。糖尿病已被證實是一種身心疾病,可引起抑郁、焦慮等負面情緒,而負面情緒又會加重糖尿病,因此在與糖尿病對抗的過程中,保持心理健康很重要。可以從以下幾個方面開始:

1、客觀地了解病情,學會接受。多數患者被確診時都覺得無法接受,特別是在沒有什么不舒服的情況下,總是懷疑是不是檢查單出了問題而否認自己的疾病,從而不控制飲食,不監測血糖,也不治療。這種心態其實是不對的,需要深入了解自己的病情,盡快邁出控糖第一步,你會發現,其實控制糖尿病也沒有想得那么難。

2、保持積極的心理狀態,樂觀向上,不要自責。糖尿病使常見病,也是可控疾病,以一種豁達坦然的心態積極面對,健康向上的生活。特別是女性糖友在育齡期可能會出現比較大的心理壓力,糖尿病的遺傳因素只占一部分,還有環境因素共同作用,所以通過健康的生活方式干預,也能將血糖控制理想。

3、多參加戶外運動。多參加戶外運動,呼吸新鮮空氣,保持心情舒暢,有利于疾病的穩定。

4、讓他人了解您的需要,獲得親友的幫助。讓周圍的人明白您到底需要什么,親友也可以提供心理上的支持,督促患者保持良好的生活方式,提高治療依從性。

5、病友共同鼓勵。保持正常人際交往,積極參加各種教育活動,結識病友,和病友分享抗糖路上的點點滴滴,一起渡過難關。

糖尿病患者怎么吃有利于控糖?

糖尿病患者的飲食管理也是非常重要的。主要原則是:控制總熱量,營養均衡,進食高纖維食物,定時定量,合理配餐,口味清淡,戒煙限酒,盡量選擇升糖指數低的食物。

碳水化合物占每天攝入總熱量的45%-60%,不應過度控制主食。食物的選擇上應以谷類食物為主,粗細搭配,每餐可進食一個拳頭大小的主食量(熟重),一天吃2-3拳。土豆、紅薯、芋頭等食物淀粉含量很高,不能隨意進食,若進食,需相應減少一部分主食量。

蛋白質盡量選擇脂肪含量低的瘦肉或禽肉,吃四條腿的不如吃兩條腿的,吃兩條腿的不如吃沒有腿的。動物內臟含膽固醇較高,不宜過多食用。建議每天吃1個雞蛋,乳類選擇無糖、低脂或者脫脂乳制品,建議每日蛋白質攝入量為50-150g,約兩個手掌心的大小(生重)。

糖尿病患者應限制脂肪攝入量,尤其是干果類隱形脂肪攝入,建議每天脂肪攝入量不超過25g-30g,約大拇指的一個指尖大小(固態油)。

除此以外,糖尿病患者應控制食鹽攝入量,每日限制在5g以內。蔬菜含有豐富的膳食纖維,且可延緩血糖、血脂吸收,減少饑餓感,建議每日蔬菜攝入量500-1000g,約等于雙手合攏捧起的1捧(生重)。每天進食水果量不超過200g,相當于一個拳頭的大小,種類上可以選擇黃瓜、西紅柿、草莓、藍莓等含糖量低的食物。

同一種食物不同制作方式對血糖影響也不同,建議盡量吃“干”的,如雜糧饅頭、雜糧飯等,不吃“稀”的,如面糊、粥、泡飯等;盡量選擇清蒸、水煮、涼拌等烹飪方式;不推薦油炸、煎、紅燒等烹飪方式。

糖尿病患者也不是不可進食零食的,但零食的選擇有講究,拒絕甜品,可選擇水果或酸奶等“綠色”優質食物作為加餐,加餐時機可選擇餐后2小時進行,分次吃,每次吃一小份。

糖尿病患者應該如何運動?

糖尿病患者應在餐后休息半小時后進行活動,避免晨起空腹血暈及劇烈運動,以免引起血糖劇烈波動甚至因低血糖危及生命。那么應該如何運動呢?

《中國2型糖尿病防治指南》中指出,糖尿病患者每周至少要進行150分鐘中等強度有氧運動,例如每天運動30分鐘,每周運動5天。美國運動醫學會指出,2型糖尿病患者可逐漸增加運動量,最好達到每周累計300分鐘中等強度運動。運動時間也可以進行拆分,即每天運動2-3次,每次20-30分鐘。怎么評估是否為中等強度有氧運動呢?在運動時心率范圍為最大心率(最大心率=220-年齡)的50%-70%,運動時感覺微微出汗、微微氣喘即可。

適合糖尿病患者的有氧運動包括健步走、慢跑、騎自行車、太極拳、健身操、瑜伽等。在進行有氧運動的同時,結合抗阻運動可以獲得更好的效果,如啞鈴、深蹲、仰臥起坐、俯臥撐等。

除此以外,在運動前后也需做好熱身和放松活動,可以進行屈曲和伸展,以預防肌肉和關節損傷。在運動過程中可以隨身攜帶糖果、餅干、病情卡等物品,以免運動過程中出現緊急情況;選擇寬松的服裝和舒服的鞋襪;運動中及時補充水分;運動后加強血糖監測。嚴重低血糖、DKA(糖尿病酮癥酸中毒)等急性并發癥、合并急性感染、增殖性視網膜病變、嚴重心腦血管疾病(如不穩定性心絞痛、嚴重心律失常、一過性腦缺血發作)等情況下需暫停運動。

如何評估血糖控制是否達標?

在日常生活中,常用空腹血糖、餐后2小時血糖、睡前血糖等來評估血糖是否達標。當然,糖化白蛋白和糖化血紅蛋白也可以用來評估近期血糖情況。糖化白蛋白代表近2-3天的平均血糖水平,糖化血紅蛋白代表近3個月的平均血糖,可以更客觀、直接的反應患者血糖控制是否達標,根據血糖情況可以每3-6個月至醫院監測糖化血紅蛋白。

糖尿病患者的血糖控制目標應該實現個體化。對于絕大多數糖尿病患者而言,空腹血糖控制在4.4-7mmol/L,非空腹血糖8-10mmol/L,HbA1c(糖化血紅蛋白)<7%。年齡較輕、病程較短、預期壽命較長、無并發癥、未合并心血管疾病的2型糖尿病患者在無低血糖或其他不良反應的情況下可采取更嚴格的HbA1c控制目標(如<6.5%,甚至盡量接近正常)。年齡較大、病程較長、有嚴重低血糖史、預期壽命較短、有顯著大血管并發癥或嚴重合并癥的患者可采取相對寬松的 HbA1c目標。

在糖尿病治療的過程中,尤其需要關注低血糖的問題。如果患者出現心慌、手抖、饑餓、大汗、面色蒼白、虛弱無力的情況要及時測血糖,血糖低于3.9mmol/L屬于低血糖。建議糖尿病患者隨身攜帶糖塊、糖水、果汁類食物,出現上述癥狀或有明確低血糖,建議進食15-20g糖類食物,15分鐘后監測血糖,直到低血糖糾正。

(內分泌科 劉冰、顧鈺琳)

微博

微博 微信

微信

京公網安備11010202008305號

京公網安備11010202008305號